Con l’estromissione della Francia e l’ex presidente del Madagascar in esilio, la rivolta apre l’isola a nuovi pretendenti – e nuovi conflitti – in un mare sempre più plasmato da ambizioni multipolari.

di Aidan J. Simardone, thecradle.co, 20 ottobre 2025 — Traduzione a cura di Old Hunter

Dopo settimane di proteste e un ammutinamento, l’ex presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, è salito a bordo di un aereo militare francese ed è fuggito dal Paese. Con un’opinione pubblica indignata per un governo corrotto e filo-occidentale, il Madagascar ha il potenziale per plasmare il proprio futuro e quello dell’intero Oceano Indiano.

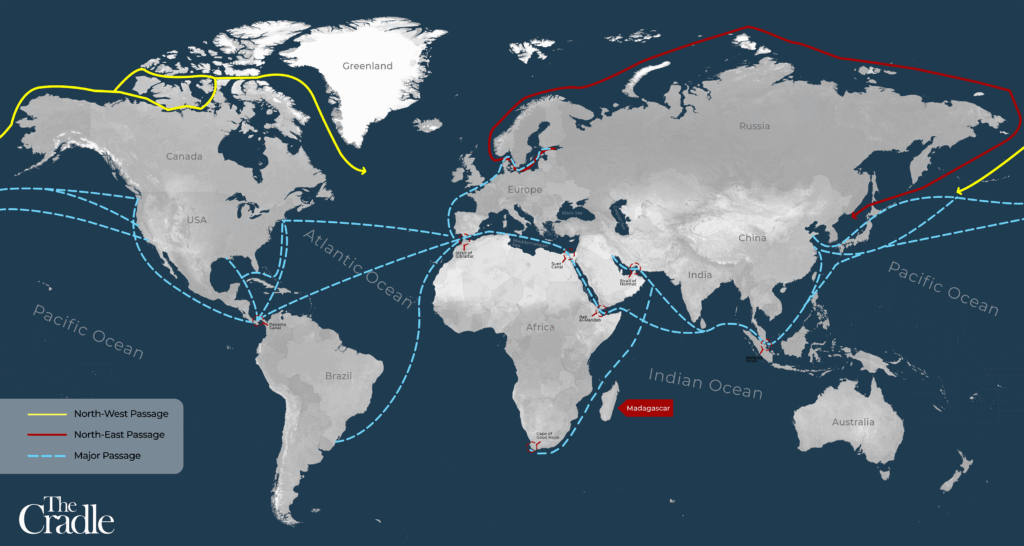

Questo sviluppo arriva mentre le potenze mondiali si contendono l’accesso strategico a una regione che ospita cinque dei nove punti nevralgici marittimi del mondo. India, Cina e Stati Uniti stanno espandendo la loro presenza navale e commerciale, mentre la Francia, un tempo custode incontrastata di queste acque, si trova ora sotto assedio e in ritirata.

Essendo la quarta isola più grande del mondo e, secondo la CIA, “la più grande, la più popolosa e quella situata più strategicamente nell’Oceano Indiano sudoccidentale”, il Madagascar è un attore chiave, poiché le rotte marittime cambiano e si espandono e le superpotenze cercano di aumentare la loro influenza.

La lunga ombra imperiale della Francia

Il dominio coloniale francese sul Madagascar è iniziata nel 1892, con l’intento di contrastare l’influenza britannica sulle rotte dell’Oceano Indiano. Nonostante l’apertura del Canale di Suez, la Rotta del Capo, che circumnaviga il Madagascar e il Capo di Buona Speranza, rimase un’arteria vitale per il commercio tra Asia, Europa e Americhe.

Il Madagascar ottenne formalmente l’indipendenza nel 1960. Tuttavia, la decolonizzazione rimase incompleta. Parigi mantenne il controllo delle circostanti Isole Sparse (Les îles éparses), concedendosi zone economiche esclusive che circondavano il Madagascar a nord, est e ovest.

Antananarivo rivendica queste isole in base al diritto internazionale dell’integrità territoriale. Nel 1975, il Madagascar è diventato uno stato socialista e ha cacciato l’esercito francese. Di fronte alle crescenti proteste per la scarsità di cibo, il Madagascar si è orientato verso un’economia mista e a una maggiore cooperazione con Parigi, consentendo alla marina francese di attraccare in due porti.

Ogni volta che i leader malgasci si allontanavano da Parigi, ne seguiva una crisi, che spesso si concludeva con l’esilio e un cambio di regime.

Quando le proteste si sono intensificate nel 2002, l’ex presidente del Madagascar, Didier Ratsiraka, è fuggito in Francia. Il governo successivo ha avuto vita breve. Nel 2009, alcuni settori dell’esercito si ammutinarono e Andry Rajoelina, sindaco di Antananarivo, divenne presidente, carica che mantenne fino alla scorsa settimana.

Un altro crollo della Francia?

Rajoelina è salito al potere nel 2009 con il sostegno di unità militari d’élite come il CAPSAT. Presentandosi inizialmente come populista, è stato rimosso nel 2013, per poi tornare nel 2018 sotto una maschera tecnocratica e pro-imprenditoriale. La sua presidenza ha portato pochi progressi: il Madagascar languiva tra gli ultimi posti nella classifica mondiale per l’accesso all’elettricità e all’acqua potabile.

Gli scandali di corruzione hanno irreparabilmente danneggiato la sua credibilità. Invece di riformare il monopolio energetico statale, Rajoelina concluse un accordo che assegnava alla Francia una quota del 37,5% in un importante progetto per una diga, mentre si atteggiava a paladino della rivendicazione delle Isole Sparse. La rivelazione della sua segreta cittadinanza francese ha minato la sua posizione di nazionalista, soprattutto considerando il divieto di doppia cittadinanza esistente in Madagascar.

Quando il mese scorso quasi due dozzine di manifestanti sono stati uccisi, il CAPSAT si è rivoltato contro di lui. L’esercito che un tempo aveva promosso Rajoelina ora lo ha rimosso. La sua fuga in Francia riecheggia il crollo di altri leader sostenuti dall’Occidente in tutto il continente.

Parigi, alle strette in tutta l’Africa

La rivolta del Madagascar è solo l’ultimo capitolo del più ampio ritiro della Francia dall’Africa. L’esercito francese è stato espulso da Mali, Burkina Faso, Niger, Repubblica Centrafricana e altri paesi. Ora si aggrappa a schieramenti simbolici con meno di 200 soldati in Gabon e Gibuti, quest’ultimo che già ospita altre sette basi straniere.

Nel gennaio 2022, il Burkina Faso ha subito un colpo di stato dopo che il governo non è riuscito a fermare l’insurrezione dell’ISIS e di Al-Qaeda. Poiché nulla è cambiato, a settembre è seguito un altro colpo di stato, guidato dall’antimperialista Ibrahim Traoré. In Mali, un colpo di stato nel 2020 è stato seguito da un altro nel 2021, guidato dal più radicale Assimi Goita.

La perdita del Madagascar è un enorme costo strategico. Le Isole Sparse, occupate dalla Francia, si estendono a cavallo del Canale del Mozambico. Oltre a dover affrontare i crescenti rischi di pirateria a causa della insurrezione islamica in Mozambico, il Canale è una rotta di transito fondamentale, la cui importanza è aumentata quando le rotte commerciali del Mar Rosso sono state interrotte dal blocco dello Yemen imposto dalle forze armate allineate ad Ansarallah. Il traffico marittimo lungo la Rotta del Capo è aumentato di oltre il 200%. Parigi rischia di perdere il controllo di quegli stessi punti di strozzatura marittima che un tempo aveva colonizzato per garantirsi. La recente restituzione delle Isole Chagos alle Mauritius da parte del Regno Unito isola ulteriormente la Francia come ultima potenza coloniale che resiste alla decolonizzazione nell’Oceano Indiano.

India e Cina circondano il vuoto

L’India, la cui economia dipende dall’Oceano Indiano per il 90% dal suo commercio, ha silenziosamente consolidato la sua presenza per decenni. Nel 2007, ha istituito un avamposto di ascolto nel nord del Madagascar. A questo sono presto seguite altre installazioni militari nell’Oceano Indiano occidentale, tra cui Mauritius, Maldive, Oman e Seychelles.

Nel 2018, India e Madagascar hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di difesa e le importazioni e le esportazioni con l’India sono raddoppiate dal 2012 al 2022. Una maggiore presenza in Madagascar consentirebbe all’India di promuovere scambi commerciali più stretti, proteggere le rotte commerciali e creare un sistema di allerta precoce per le navi ostili che entrano nell’Oceano Indiano.

L’interesse di Nuova Delhi è sia strategico che economico: salvaguardare le rotte commerciali, monitorare le marinerie rivali ed estrarre ricchezze minerarie. Il nichel, vitale per l’elettronica e la produzione della difesa, è abbondante in Madagascar, ma la sua estrazione è stata limitata dalla carenza di infrastrutture.

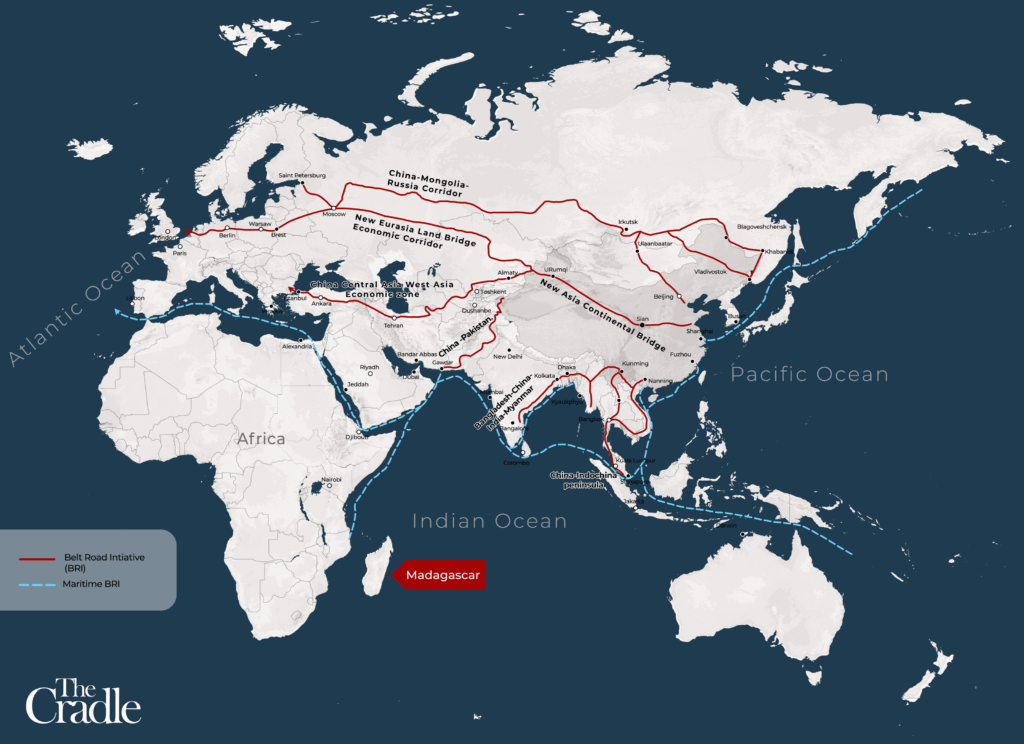

La Cina, nel frattempo, considera l’Oceano Indiano la spina dorsale marittima della sua Belt and Road Initiative (BRI). Circa l’80% delle importazioni di petrolio della Cina transita attraverso queste acque. Per tutelare i propri interessi, la Cina ha costruito una base militare a Gibuti nel 2017 e sta espandendo i porti in Eritrea, Kenya, Madagascar, Mozambico e Sri Lanka.

Sebbene Pechino si sia concentrata maggiormente sull’Africa orientale, è pronta a espandere la propria influenza in Madagascar. Ha già investito nel porto di Tamatave e ora potrebbe spingere per ottenere l’accesso a Diego Suarez, un’ex base navale francese.

Nonostante sia il principale partner commerciale del Madagascar, la Cina ha sempre avuto un atteggiamento cauto negli affari politici. Le cose potrebbero cambiare. Un nuovo governo ad Antananarivo offre a Pechino l’opportunità di rafforzare la sua presa su un corridoio essenziale per le sue ambizioni globali.

Il gioco limitato e tardivo di Washington

Gli Stati Uniti sono rimasti indietro in questa competizione, limitati dalla geografia e distratti dalle guerre in corso altrove. Fino a poco tempo fa, la principale preoccupazione di Washington nell’Oceano Indiano era l’Asia occidentale, dove si assicurava il flusso di petrolio e altre merci attraverso il Golfo Persico e il Mar Rosso.

Ma proprio come la Francia un tempo temeva che la Gran Bretagna avrebbe monopolizzato l’Oceano Indiano, l’America ora teme che la Cina faccia lo stesso. Persino la Russia si è impegnata maggiormente, sostenendo i candidati alle elezioni del Madagascar del 2018, aprendo una base sul Mar Rosso in Sudan, effettuando esercitazioni congiunte con il Myanmar e collaborando con l’India per creare una rotta marittima Chennai-Vladivostok.

La sua strategia indo-pacifica – un rebranding del suo perno Asia-Pacifico – ha prodotto risultati limitati. Le guerre tariffarie con l’India e la scarsa presenza militare nell’Oceano Indiano occidentale hanno frenato le ambizioni di Washington.

Ciononostante, gli Stati Uniti rimangono la principale destinazione delle esportazioni del Madagascar. E potrebbero vedere in questa isola ciò che un tempo vide la Francia: un trampolino di lancio per contrastare i rivali.

Ma una storia di cattive relazioni, tra cui il taglio degli aiuti dopo il colpo di stato del 2009 e le recenti tariffe doganali, renderà difficile il ripristino delle relazioni, se non impossibile se il nuovo governo malgascio dovesse effettivamente diventare anti-imperialista.

Promessa rivoluzionaria o ripristino neocoloniale?

L’unico modo in cui gli Stati Uniti possono affermarsi è cooptare la rivoluzione malgascia, trasformando i militari al potere in burattini al servizio degli interessi occidentali. È accaduto durante la Primavera araba e può essere fatto di nuovo.

Tuttavia gli africani non hanno più pazienza e sono disposti a fare il necessario per tenere fuori l’Occidente, come hanno fatto in Burkina Faso, Mali e Niger. Forse consapevole di ciò, il nuovo presidente del Madagascar, Michael Randrianirina, ha manifestato il suo anti-imperialismo rifiutandosi di parlare in francese alla BBC perché “non gli piace glorificare la lingua coloniale”.

Nel suo primo giorno in carica, con indosso un basco militare (simile a quello di Traoré), si è direttamente recato a una centrale elettrica per affrontare i problemi di interruzione di corrente. Simbolico o sincero che fosse, il gesto segnala l’intenzione di affrontare le lamentele locali piuttosto che le aspettative straniere.

Se questo momento si avverasse, il Madagascar potrebbe reclamare le isole rubate, estrarre le proprie risorse e tracciare un percorso indipendente dalla tutela straniera. Così facendo, si unirebbe al coro crescente di nazioni africane che rifiutano l’egemonia in declino dell’Occidente.

Nella più ampia lotta per l’Oceano Indiano, la rivolta malgascia potrebbe ben segnare l’inizio della fine degli accordi dell’era coloniale e l’inizio di una nuova era geopolitica.