Nella sola Tanzania vi sono 23 fra centri, scuole o università affiliati all’Istituto Confucio che offrono corsi di cinese di vario livello a più di ventimila studenti. Questi dati sembrerebbero dare ragione ai numerosi critici della “colonizzazione culturale cinese”, secondo i quali gli Istituti Confucio diffondono non solo la lingua e la cultura cinese, ma anche la visione del mondo, le norme, i valori e le filosofie politiche del governo e del Partito Comunista Cinese. Tuttavia, l’innegabile crescita della presenza culturale cinese (oltre che economica, politica, ecc.), pur non essendo paragonabile alla storica pervasività dell’immaginario occidentale (e soprattutto americano), per essere davvero compresa va contestualizzata in un quadro più ampio.1

Lasciato alle spalle il traffico di Bagamoyo Road e il caotico quartiere di Mwenge, con il suo mercato dell’artigianato locale, arriviamo a Mlimani (mlima in Swahili vuol dire monte o collina), una zona commerciale e residenziale. Qui, più o meno all’altezza di Makongo Road, si inizia a intravedere una vegetazione più fitta: è l’inizio dei campus universitari della Ardhi University e soprattutto dell’Università di Dar es Salaam, una delle università pubbliche più importanti dell’Africa Orientale. Familiarmente soprannominata “the hill”, per via delle alture dove si estende per circa 650 ettari, il campus comprende buona parte delle facoltà e dei dipartimenti costruiti a partire dai primi anni Sessanta.

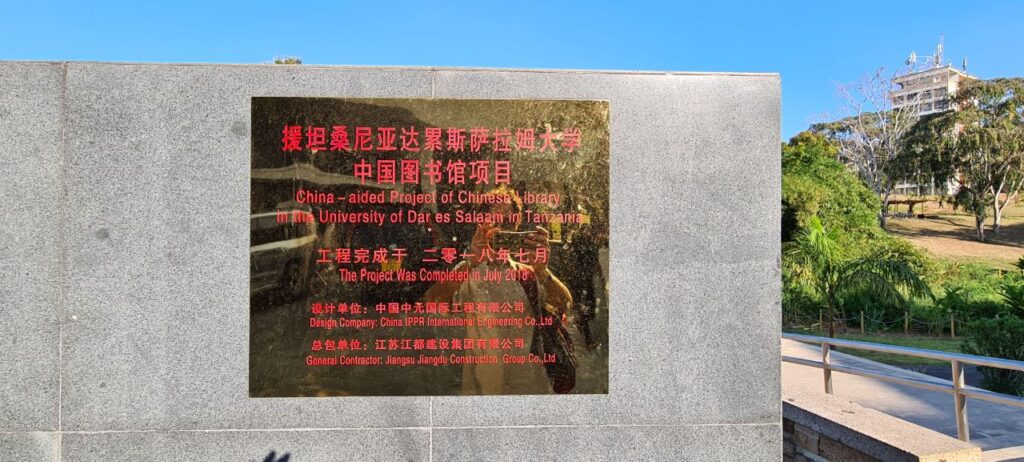

Il bus sale lentamente per la University Road e possiamo osservare con calma le residenze studentesche e del personale docente, il tutto immerso in una vegetazione tropicale ben curata, ma non troppo, quel tanto che basta per permetterci di ammirarla in tutta la sua opulenta, esplosiva vitalità. L’atmosfera è quasi idilliaca e si fa fatica a credere che siamo ancora all’interno della frenetica metropoli: il quadro è completato da famigliole di scimmie che vagano indisturbate nel parco. Dopo un paio di curve e altrettante fermate, il bus si ferma al lato di un complesso di edifici bianchi che colpisce immediatamente l’attenzione sia per la posizione suggestiva sia per l’estensione e la coerenza architettonica: si tratta della New Library la nuova biblioteca dell’università. Con i suoi circa ventimila metri quadrati, che includono un’area verde e una lussuosa aula conferenze da seicento posti, è la biblioteca universitaria più grande dell’Africa subsahariana. È nota anche come “Chinese Library”, e scopriamo presto perché, nonostante la scritta rossa “China Aid” sia tutto sommato posizionata in modo discreto,

così come la targa in ottone, in cinese e inglese, che ricorda l’inaugurazione del

Presidente Magufuli nel 2018. Il progetto, dal costo di circa 40 milioni di dollari, è stato interamente finanziato dal governo cinese e realizzato con materiali, prodotti e allestimenti provenienti dalla Cina. Colpisce che in un luogo che dovrebbe custodire e diffondere il patrimonio della lingua e della cultura Swahili, persino le scritte dei bagni o sulle attrezzature antincendio siano solo in cinese e inglese. Nessuna presenza della lingua nazionale, a parte la lunga citazione di Julius Kambarage Nyerere, il padre della patria (nonché principale artefice dell’unificazione linguistico-culturale), che avvolge la struttura semicircolare dell’aula conferenze.

Altro elemento vistoso del processo di “sinizzazione” è la presenza, all’interno del complesso bibliotecario, del nuovo edificio dell’Istituto Confucio, cuore del soft power cinese in Tanzania e in tutta l’Africa. La Cina è seconda solo alla Francia come presenza in Africa di istituti culturali: vi sono una settantina di sedi nel continente (erano zero

nel 2005) e almeno trenta università offrono corsi di lingue e cultura cinesi gestiti e supportati dai Confucius Institute locali. I quali funzionano anche come snodi di rapporti commerciali o come veri e propri centri di reclutamento delle imprese cinesi in Africa. I numeri ufficiali non sempre rendono l’idea dell’espansione del cinese, perché dalle sedi centrali degli Istituti Confucio dipendono innumerevoli altri “presidi” sul territorio, come per esempio le “aule Confucio” nelle scuole e altre iniziative meno visibili. Per esempio, nella sola Tanzania vi sono 23 fra centri, scuole o università affiliati all’Istituto Confucio che offrono corsi di cinese di vario livello a più di ventimila studenti. Questi dati sembrerebbero dare ragione ai numerosi critici della “colonizzazione culturale cinese”, come il sociologo sudafricano Simbarashe Gukurume, il quale, partendo dal caso dello Zimbabwe, afferma che “gli Istituti Confucio diffondono non solo la lingua e la cultura cinese, ma anche la visione del mondo, le norme, i valori e le filosofie politiche del governo e del Partito Comunista Cinese”. Tuttavia, l’innegabile crescita della presenza culturale cinese (oltre che economica, politica, ecc.), pur non essendo paragonabile alla storica pervasività dell’immaginario occidentale (e soprattutto americano), per essere davvero compresa va contestualizzata in un quadro più ampio. Ci aiuta a farlo un ottimo saggio pubblicato nel 2022 dalla sinologa e direttrice editoriale di China Files, Alessandra Colarizi: Africa rossa. Il modello cinese e il continente del futuro.

Fra i vari snodi storici che caratterizzano il rapporto fra Africa e Cina, in epoca contemporanea l’evento che segna lo spartiacque è la conferenza di Bandung del 1955, che sancisce la nascita dei paesi non-allineati.

Questa circostanza non viene mai sottolineata abbastanza, ma è chiaro che la polarizzazione della guerra fredda USA-URSS regalò un ineguagliabile vantaggio culturale e “psicologico” al modello cinese. Il sostegno della Cina maoista ai movimenti di liberazione africana fra i primi anni Sessanta e la metà degli anni Settanta non è stato mai dimenticato, così come, oltre agli orrori del colonialismo, gli africani non abbiano mai dimenticato come europei e americani abbiano tentato con ogni mezzo di condizionare o soffocare l’indipendenza dei paesi africani. La lista dei leader africani assassinati in modo diretto o sotto copertura dalle potenze occidentali è lunghissima, e comprende personaggi di grande levatura intellettuale e politica le cui riforme politiche ed economiche avrebbero probabilmente cambiato la storia dei rispettivi paesi. Già solo questo trascurabile dettaglio rende particolarmente odiosa la narrazione sull’imperialismo cinese in Africa, tassello dell’attuale scontro geopolitico fra Cina e blocco anglo-europeo.

Uno degli argomenti più usati negli ultimi anni per attaccare la presenza cinese in Africa – e più in generale il progetto della Belt and Road Initiative – è la cosiddetta “trappola del debito”. Nel 2020 l’allora Segretario di Stato, Mike Pompeo, dichiarò che “la Cina è di gran lunga il più grande creditore bilaterale nei confronti dei governi africani, creando un debito insostenibile”. Ma è davvero così? Federico Pani del Centro Studi AMISTaDes, osserva come sia inappropriato accusare la Cina di “essere l’unica responsabile del pesante debito che attanaglia il continente africano. Inquadrare il problema del debito africano in termini di rivalità tra grandi potenze finisce per oscurare le caratteristiche strutturali del sistema finanziario internazionale che risultano assai più consequenziali nel plasmare la liquidità e la solvibilità degli stati africani.”

Il Chinese Loans to Africa Database, curato dalla Boston University, riporta che “dal 2000 al 2023, 41 istituti di credito cinesi hanno sottoscritto 1306 accordi di prestito per un importo complessivo di 182,28 miliardi di dollari con 49 governi africani e sette istituzioni regionali”, ma aggiunge che questa cifra non rappresenta il debito dell’Africa con la Cina. Il database curato dalla Boston University era precedentemente gestito da un altro progetto statunitense sui rapporti Africa-Cina, il China Africa Research Initiative (CARI), ospitato dalla School of Advanced International Studies della Johns Hopkins University. Come si legge sul sito, per altro ricco di informazioni e ricerche, il CARI è nato nel 2014 e l’attuale focus sulla ristrutturazione del debito sovrano cinese con l’Africa “è sostenuta da un finanziamento della Fondazione Gates.” Indubbiamente un biglietto da visita interessante.

Forse il caso più citato per denunciare la “trappola” del debito cinese è quello del default dello Zambia nel 2020. Anche qui però un’analisi appena un po’ più attenta rivela che le cose stanno diversamente. Scrive Evan Hsiang per la Harvard International Review: “questa comoda narrazione sul neocolonialismo cinese crolla se si analizzano la crisi del debito che apparentemente determinerebbe la dipendenza dello Zambia dalla Cina (…). Lo Zambia ha il maggior numero di creditori cinesi di tutti gli Stati africani e la Cina possiede il 69% del settore edile. Tuttavia, il debito cinese rappresenta solo il 17,6% del totale dei pagamenti del debito estero.” In conclusione, scrive l’autore, oltre al fatto che per ragioni politiche la Cina non sarebbe in grado di negoziare ogni accordo con lo Zambia a proprio vantaggio, va riconosciuto che “le accuse di imperialismo economico cinese non possono essere generalizzate. In realtà, il sostegno economico della Cina ha portato, in alcuni casi, benefici allo Zambia.”

L’ossessione per il debito cinese (e per la Cina in generale) a volte può rivelarsi un boomerang. Nel settembre 2024 l’Economist pubblica un articolo dall’eloquente titolo “Il rapporto della Cina con l’Africa sta diventando sempre più torbido”. Il testo è corredato da un grafico che indicherebbe come sia la Boston University sia la Banca Mondiale abbiano sottostimato l’ammontare dei prestiti sovrani della Cina all’Africa. Ma nella loro replica i ricercatori del CARI mostrano con chiarezza come siano in realtà i giornalisti dell’Economist ad aver travisato i dati. E concludono: “ciò alimenta una narrativa più ampia basata sulla paura riguardo ai prestiti cinesi all’estero. E questo complica l’obiettivo che condividiamo, ovvero cercare di capire la vera storia di come la Cina si sia impegnata in Africa.”

In conclusione, se da un lato è chiaro che la Cina non fa beneficenza e che in cambio di scuole, ferrovie, ospedali e strade riceve in cambio materie prime, asset strategici e ampi spazi per l’esercizio del proprio soft power, “scavando più in profondità”, osserva Alessandra Colarizi, “emergono poi le responsabilità del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale che, vincolando il credito a requisiti irraggiungibili, hanno acuito la dipendenza dei paesi africani dalla Cina.” D’altra parte, come aveva ricordato poche pagine prima la sinologa di China Files, “dagli anni Ottanta, in Cina, sono state emancipate dallo stato di povertà 800 milioni di persone. Un risultato che le capitali africane occhieggiano con speranza.”

Ritorniamo un momento da dove siamo partiti: l’Università di Dar es Salaam e la Tanzania, che in queste settimane sta vivendo momenti di gravi tensioni sociali e politiche. Il primo presidente della Tanzania, Nyerere, detto Mwalimu (“maestro”), fu una figura centrale del panafricanismo e della via africana al socialismo. In una prossima puntata di questo diario approfondirò la sua figura e la storia del suo sostegno attivo alle lotte di indipendenza del continente. Qui vorrei solo ricordare un aspetto che forse contribuisce a spiegare il legame fra Cina e Africa, ed è proprio il concetto di Ujamaa coniato da Nyerere. Ujamaa è una parola swahili che vuol dire “famiglia estesa” (in inglese viene tradotto con familyhood), “fratellanza” e per estensione “comunità”. Nell’articolare quest’idea, poi divenuta sinonimo di socialismo africano ed economia cooperativista, Nyerere si rifà alla contrapposizione e incompatibilità fra struttura della società tradizionale africana e capitalismo. Si tratta di un punto complesso, ma in estrema sintesi possiamo affermare che Nyerere era convinto che la società africana tradizionale, basata sulla famiglia, il villaggio e una cultura di cooperazione e mutuo sostegno, potesse fornire la base per un modello inedito, ma culturalmente radicato, di socialismo. Il suo progetto di collettivizzazione agricola basata sull’autonomia dei villaggi (la “villagizzazione” forzata fu una delle politiche più radicali e più criticate di Nyerere) si ispirò in parte ai principi della rivoluzione cinese, ma forse soprattutto alla Sarvodaya gandhiana (Mao e Gandhi furono i due grandi riferimenti politici e intellettuali del leader tanzaniano). Nyerere si recò in Cina tredici volte e non smise mai di studiare la politica e l’economia cinesi, ammirando la capacità delle Cina di riscattare il secolo dell’umiliazione coloniale, ma comprese anche che entrambi i paesi condividevano una visione della società basata sulla collettività (in contrapposizione all’individualismo moderno occidentale), sull’auto-sufficienza dei villaggi e sulla “famiglia estesa” come fulcro della coesione sociale e dell’etica comunitaria. Tale visione si incarnava in una politica che metteva al primo posto il benessere della comunità, un concetto molto semplice, ma che evidentemente non è mai stato fra le priorità dell’occidente nei confronti dell’Africa. Come ricorda Marjorie Mbilinyi nella prefazione agli scritti sull’istruzione di Nyerere, in risposta alle politiche di scolarizzazione pubblica di Mwalimu, la

Banca Mondiale a partire dagli anni Ottanta, iniziò a condizionare i propri prestiti, affermando che “i paesi poveri con poche risorse finanziarie non potevano permettersi l’istruzione pubblica per tutti.”

Da quel momento il tasso di scolarizzazione iniziò a crollare e il dilagare delle scuole private, oltre ad approfondire le diseguaglianze, ha di fatto imposto l’inglese come lingua dell’insegnamento, erodendo l’identità culturale fondata sulla lingua nazionale. È questo misto di cinismo, cecità e arroganza che ha spianato la strada all’approccio cinese basato sull’attenzione alle esigenze locali, ma anche a quello di altri paesi emergenti, come Turchia, India e paesi del Golfo, che hanno appreso tale lezione politica e oggi si affacciano all’Africa contribuendo, in modo più consapevole e paritario, al suo sviluppo e alla sua crescita.

- Tutte le foto sono scatti di Domenico Fiormonte e ne è vietata la riproduzione senza l’autorizzazione dell’autore. ↩︎