Nuovi file di Twitter rivelano come le autorità politiche francesi, le ONG e i tribunali abbiano lavorato per fare pressione su Twitter (ora X) affinché censurasse, consolidando ulteriormente il complesso industriale della censura francese del dopoguerra.

di Thomas Fazi, substack.com, 3 settembre 2025 — Traduzione a cura di Old Hunter

Negli Stati Uniti, i Twitter Files hanno rivelato l’esistenza di una vasta alleanza di agenzie governative, organizzazioni mediatiche, aziende tecnologiche, istituzioni accademiche e gruppi della società civile che lavorano insieme per rimuovere, segnalare e sopprimere i discorsi sgraditi online: un sistema nascosto di controllo narrativo che è diventato noto come complesso industriale della censura.

Queste pratiche, tuttavia, non si limitano affatto agli Stati Uniti. Il complesso industriale della censura è un fenomeno globale e pochi luoghi lo sono più della Francia, come riveliamo in un nuovo rapporto per Civilization Works, scritto da me insieme a Pascal Clérotte e curato da Michael Shellenberger e Alexandra Gutentag.

In effetti, i nuovi file di Twitter a noi accessibili rivelano come le autorità politiche francesi, le ONG e i tribunali abbiano lavorato per fare pressione su Twitter (ora X) affinché adottasse la censura e la moderazione proattiva o la smentita preventiva, nonostante la legge francese proibisca la censura preventiva.

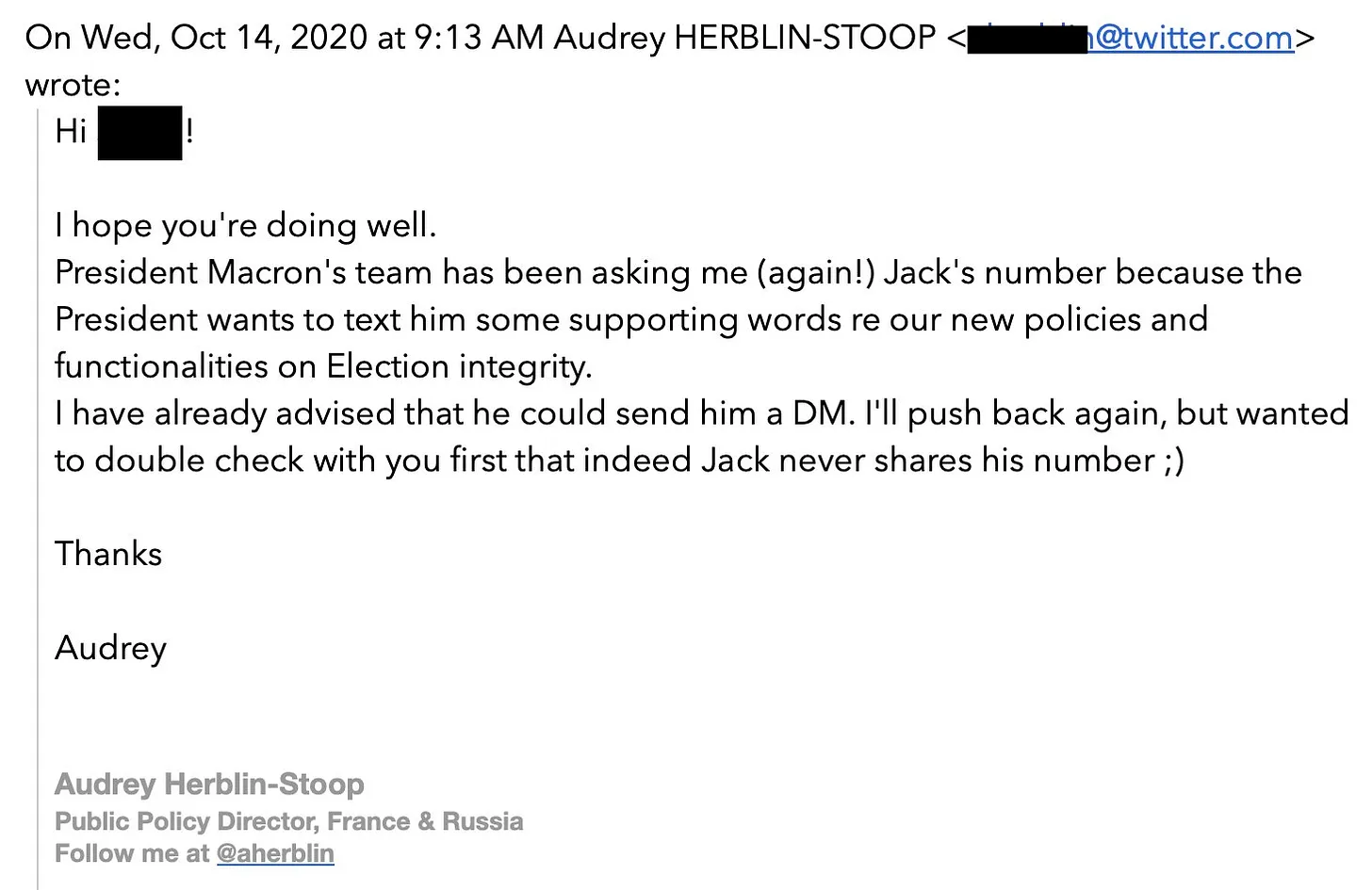

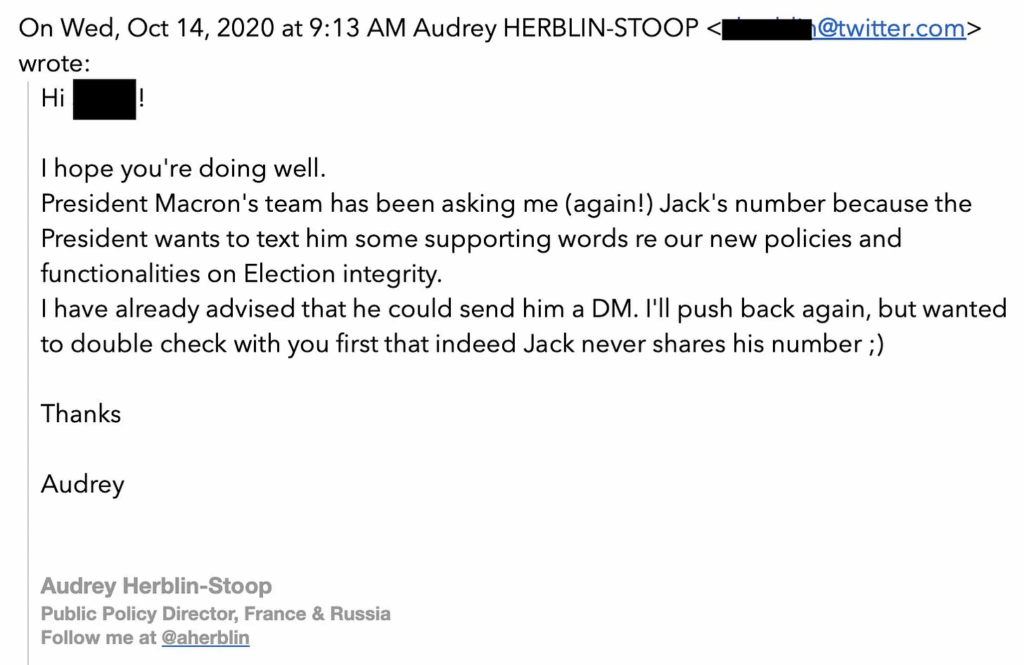

Nel 2020, Macron chiese personalmente il numero di telefono di Jack Dorsey (allora CEO di Twitter), presumibilmente per congratularsi con lui per le “politiche di integrità elettorale” volte – ancora una volta, presumibilmente – a contrastare la disinformazione e le interferenze durante le elezioni. Vale la pena notare che la giustificazione fondamentale di tali politiche era l’intera controversia sul Russiagate – un’invenzione poi ampiamente smentita.

Non è chiaro se Macron abbia mai contattato personalmente Dorsey – secondo il suo ufficio personale, “Jack non ha un numero di telefono” – ma l’episodio evidenzia il persistente desiderio del Presidente Macron di coltivare legami diretti con i CEO delle principali piattaforme digitali. In particolare, ha concesso la cittadinanza francese a Evan Spiegel, CEO di Snapchat, e a Pavel Durov, CEO di Telegram – ora sotto accusa in Francia per molteplici e gravi capi d’accusa. Macron ha anche tenuto diversi incontri all’Eliseo con Mark Zuckerberg, fondatore e capo di Meta, a sottolineare il suo costante impegno per stabilire un’influenza personale sui leader delle aziende tecnologiche globali.

È ragionevole supporre che il contatto di Macron con Dorsey sia andato oltre un semplice gesto di congratulazioni, ma mirasse a influenzare personalmente le politiche delle piattaforme statunitensi in Francia – un intervento con potenziali implicazioni globali di vasta portata, anche per gli stessi utenti statunitensi. In effetti, la richiesta di Macron ha coinciso con l’avvio di una causa legale da parte di quattro ONG francesi contro Twitter, sollevando sospetti di pressioni coordinate. Le comunicazioni interne messe a nostra disposizione da X rivelano un modello deliberato di contenzioso strategico, progettato non solo per spingere la moderazione dei contenuti oltre i requisiti legali esistenti, ma anche per plasmare l’opinione pubblica e orientare gli sviluppi legislativi.

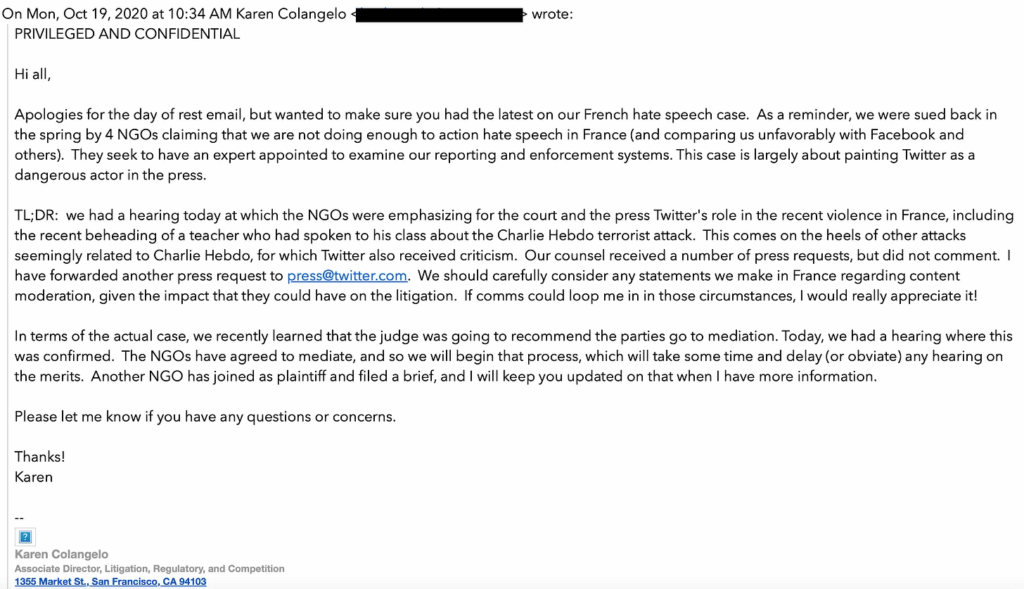

Il 19 ottobre 2020, Karen Colangelo, Direttore associato per contenziosi, regolamentazione e concorrenza di Twitter, ha scritto:

La scorsa primavera siamo stati citati in giudizio da quattro ONG che sostenevano che non stessimo facendo abbastanza per contrastare l’incitamento all’odio in Francia (e ci paragonavano sfavorevolmente a Facebook e altre organizzazioni). Chiedono la nomina di un esperto per esaminare i nostri sistemi di segnalazione e applicazione delle norme. Questo caso riguarda principalmente la pittura di Twitter come un attore pericoloso sulla stampa.

Colangelo si riferiva a una causa intentata contro Twitter dalle ONG SOS Racisme, SOS Homophobie, Unione degli studenti ebrei di Francia (UEJF) e J’accuse, sostenendo che Twitter non ha rimosso tempestivamente i discorsi d’odio.

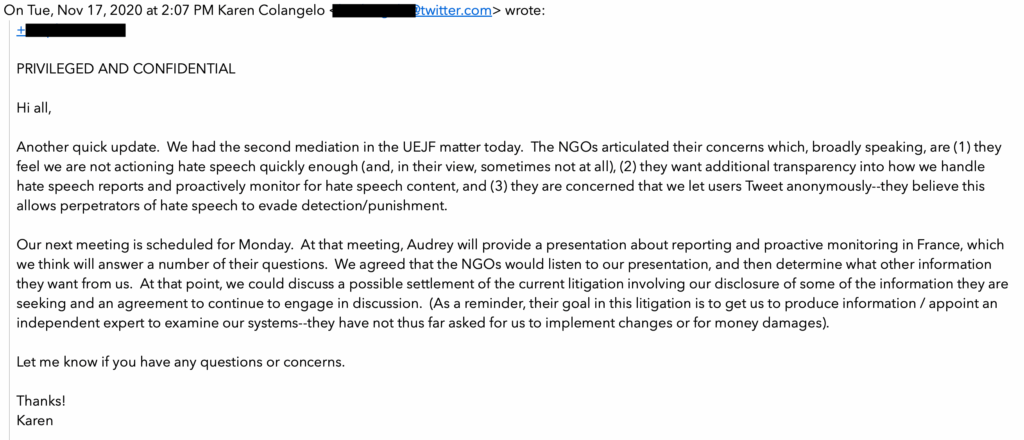

Dopo una sessione di mediazione tenutasi il 7 novembre 2020, Colangelo ha aggiornato i suoi colleghi:

Oggi abbiamo avuto la seconda mediazione sulla questione UEJF. Le ONG hanno espresso le loro preoccupazioni, che, in generale, sono: (1) ritengono che non stiamo intervenendo con sufficiente rapidità contro i discorsi d’odio (e, a loro avviso, a volte non lo stiamo facendo affatto); (2) desiderano maggiore trasparenza su come gestiamo le segnalazioni di discorsi d’odio e monitoriamo proattivamente i contenuti di questo tipo; e (3) sono preoccupate per il fatto che permettiamo agli utenti di twittare in forma anonima: ritengono che ciò consenta agli autori di discorsi d’odio di eludere il rilevamento/la punizione.

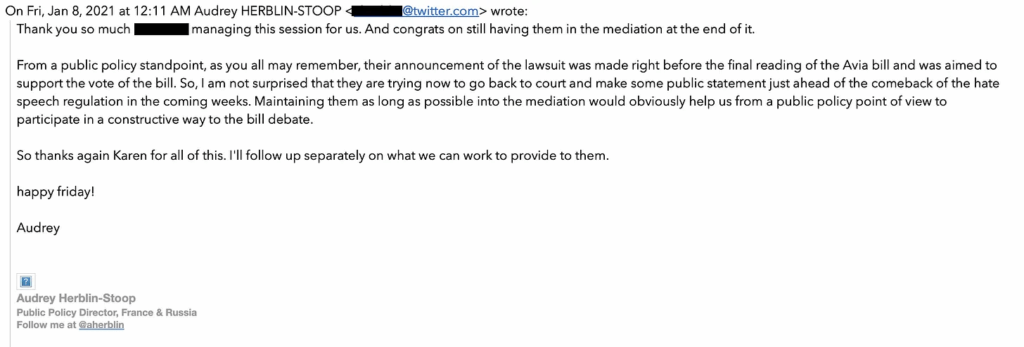

La tempistica della causa non è stata casuale, come ha osservato Audrey Herblin-Stoop, direttrice delle politiche pubbliche di Twitter per Francia e Russia:

Dal punto di vista delle politiche pubbliche, come tutti ricorderete, l’annuncio della causa è stato fatto subito prima della lettura finale del disegno di legge Avia [una legge volta a combattere l’incitamento all’odio online e i contenuti illegali] e mirava a sostenere il voto del disegno di legge .

Questo allineamento suggerisce fortemente che il contenzioso non è stato semplicemente una risposta spontanea agli abusi online, ma parte di uno sforzo più ampio e coordinato in cui le ONG politicamente connesse hanno agito di concerto con il governo e gli attori legislativi per generare pressione pubblica e rafforzare la causa per l’ampliamento dei poteri di censura.

Va notato che, secondo la legge francese, allo Stato è vietato imporre una censura preventiva, ovvero quella che nelle comunicazioni interne di Twitter viene definita “monitoraggio proattivo”. Tuttavia, come spieghiamo nel nostro rapporto, le ONG finanziate dallo Stato svolgono da tempo il ruolo di garanti, agendo attraverso azioni legali, pressioni pubbliche e contenziosi strategici per costringere le piattaforme ad adottare pratiche di moderazione che vanno oltre i loro obblighi di legge.

A partire dai primi anni 2010, questi gruppi hanno avviato una serie di azioni legali contro Twitter per presunti contenuti d’odio. Le loro azioni legali – mirate ad hashtag antisemiti, negazionisti dell’Olocausto o insulti omofobi – hanno fatto leva sulla Legge per la fiducia nell’economia digitale (LCEN) del 2004, sebbene la legge non obblighi le piattaforme a moderare proattivamente i contenuti.

Alla fine, la magistratura francese ha formalmente respinto la maggior parte delle richieste delle ONG nel processo del 2020, come la sospensione degli account e l’interferenza nella moderazione della piattaforma, ma ha comunque costretto Twitter a divulgare i dati di moderazione a gruppi della società civile, anziché al pubblico o ai pubblici ministeri. Così facendo, ha di fatto consentito alle ONG, senza averne titolo, di ottenere accesso privilegiato ai processi interni di Twitter. Le comunicazioni interne di Twitter confermano che il contenzioso delle ONG era meno mirato a una rigorosa applicazione della legge che a spingere l’azienda a una censura preventiva più aggressiva.

Nel 2023, la Corte di Cassazione ha confermato l’inadeguatezza delle informative di Twitter, rafforzando il precedente secondo cui le piattaforme potrebbero essere legalmente obbligate a eccedere i propri obblighi statutari. Questo approccio contraddice il principio internazionale del “paese d’origine”, secondo cui i contenuti digitali devono essere conformi alle leggi del paese in cui vengono prodotti, non a quelle del paese in cui vengono consumati. L’amministrazione Trump e la Commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti hanno quindi ragione nell’affermare che le leggi europee, siano esse nazionali o europee, come il Digital Services Act (DSA), consentono potenzialmente la censura dei cittadini americani.

Il contenzioso che ha coinvolto April Benayoum, seconda classificata al concorso di Miss Francia 2020, è un esempio lampante di questa tendenza. Sottoposta a una raffica di tweet antisemiti, Benayoum ha fatto causa a Twitter per non aver agito tempestivamente. Sebbene i tribunali abbiano respinto la maggior parte delle sue accuse e riconosciuto che Twitter Francia non aveva alcun controllo operativo sulla moderazione (gestita da Twitter International in Irlanda), hanno comunque ordinato la divulgazione dei dati relativi alle segnalazioni presentate alle autorità francesi. Il caso si è infine concluso con un accordo confidenziale, dimostrando ancora una volta come un’azione legale possa spingere le piattaforme a fare concessioni.

I file Twitter francesi rivelano più di una serie di cause legali isolate. Smascherano un sistema coordinato che coinvolge la presidenza, ONG politicamente coinvolte e la magistratura, tutti impegnati a fare pressione su Twitter affinché adotti pratiche di censura che vanno oltre quanto previsto dalla legge francese.

Le implicazioni vanno ben oltre la Francia. Oggi, il complesso americano viene privato dei finanziamenti e dell’autorità governativi (sebbene molte iniziative private rimangano attive). Eppure, il complesso industriale della censura continua a operare a livello globale e a mantenere un’enorme influenza in Europa, in particolare in Francia e attraverso la Francia. Infatti, sebbene la Francia si sia a lungo presentata come la culla degli ideali democratici moderni, nati dalla Rivoluzione del 1789 e sanciti dal motto “Liberté, Égalité, Fraternité”, la realtà è che pochi stati in Occidente hanno la stessa influenza sulla libertà di parola della Francia.

In effetti, come riveliamo nel nostro rapporto, si potrebbe dire che la Francia abbia inventato il moderno complesso industriale della censura. Comprenderne le origini e i meccanismi è fondamentale, non solo perché rappresenta un formidabile modello di controllo narrativo nell’era digitale, ma anche perché la sua influenza si estende ben oltre i confini francesi, arrivando potenzialmente a toccare anche gli Stati Uniti.

Fondamenti storici: la nascita di un sistema

Dai censori reali ai tribunali rivoluzionari, dai decreti napoleonici all’oppressione di Vichy, la storia della Francia è stata a lungo caratterizzata dal braccio di ferro tra censura e libertà di parola. Un momento cruciale si verificò nel 1881, durante la Terza Repubblica (1870-1940), con l’adozione della Legge sulla libertà di stampa. Questa legge storica sancì la tutela della libertà di espressione abolendo la censura preventiva e definendo al contempo la diffamazione e l’insulto come reati punibili con ammende. Sebbene più volte modificata, la legge è ancora in vigore oggi, seppur progressivamente indebolita di pari passo con l’ascesa del complesso industriale della censura nel dopoguerra.

Un passo cruciale in questa direzione fu l’approvazione della Legge Pleven del 1972. Apparentemente mirata a combattere il razzismo criminalizzando l’incitamento all’odio, la diffamazione o gli insulti basati su razza, etnia o religione, la sua vera rivoluzione risiedeva nell’innovazione procedurale. La legge infrangeva un principio fondamentale della Legge sulla libertà di stampa del 1881: solo l’individuo direttamente danneggiato, non lo Stato, poteva avviare procedimenti penali per reati di espressione. Al contrario, conferiva a due ONG accreditate e parzialmente finanziate dallo Stato – LICRA (Lega Internazionale contro l’Antisemitismo e il Razzismo) e MRAP (Movimento contro il Razzismo e per l’Amicizia tra i Popoli) – il potere di agire come “pubblici ministeri privati” con il potere di avviare procedimenti penali come terze parti. Ciò creò un’arma potente: le ONG, spesso motivate da ideologie e dotate di risorse adeguate, potevano avviare costose cause legali, che avrebbero danneggiato la reputazione, contro critici o voci dissenzienti. Questa privatizzazione de jure e la trasformazione de facto in arma del processo di incriminazione hanno generato un potente effetto paralizzante, limitando drasticamente l’espressione nei media tradizionali.

La legge Pleven non mirava tanto a recepire le convenzioni ONU contro il razzismo (che si concentravano sulle azioni discriminatorie , non sui discorsi) quanto piuttosto a rispondere direttamente alle crescenti tensioni politiche, in particolare alla crescente opposizione all’immigrazione di massa, in particolare da parte del Partito Comunista Francese. La legge forniva uno strumento per delegittimare tale discorso. La pretesa di reprimere l’ideologia razzista fungeva da comoda copertura per reprimere le critiche alle politiche governative in materia di immigrazione.

La legge Pleven ha aperto il vaso di Pandora. Gli anni ’80 hanno visto un’esplosione di ONG, spesso impegnate in cause nobili (antirazzismo, femminismo, ecc.), ma spesso agendo come rappresentanti di partiti politici o gruppi di interesse. Questi gruppi hanno esercitato pressioni incessanti per ottenere l’accreditamento e ampliato i poteri per avviare procedimenti giudiziari in nuovi ambiti (orientamento sessuale, memoria storica, ecc.), trasformando il lawfare in una strategia politica fondamentale.

La legge Gayssot del 1990 segnò una pericolosa escalation, criminalizzando il negazionismo e il revisionismo dell’Olocausto e imponendo pene più severe per i reati di Pleven. Il suo scopo principale, tuttavia, non era l’integrità storica, bensì la guerra politica: demonizzare il nascente Fronte Nazionale (FN) di Jean-Marie Le Pen, che il presidente socialista François Mitterrand aveva segretamente promosso per dividere la destra, solo per vederlo ottenere quasi il 15% dei voti nel 1988. Questa tattica aumentò l’astensione, preservando il potere dell’establishment e paralizzando al contempo l’impegno democratico.

Allo stesso modo, la legge Taubira del 2001 ha riconosciuto la schiavitù come crimine contro l’umanità e ha autorizzato le ONG che rappresentano i discendenti ad avviare procedimenti giudiziari, mentre la sua promotrice, Christiane Taubira, ha pubblicamente scoraggiato il dibattito sulla tratta degli schiavi arabo-musulmani per evitare di offendere determinate comunità. In breve, nel tempo, la Francia ha sviluppato un inquietante schema di criminalizzazione selettiva del passato.

Questo modello del 1972, ovvero ONG autorizzate dallo Stato che esercitano il potere di incriminazione su categorie definite di espressione, ha costituito il pilastro fondamentale del complesso industriale della censura francese decenni prima che i social media esistessero.

Macchinari istituzionali: la rete di controllo dello Stato

Il complesso di censura francese non è un oscuro “stato profondo”; è lo stato stesso, un apparato permanente e centralizzato, distinto dai governi transitori. Il suo controllo sui flussi di informazione è ottenuto attraverso un sistema multistrato, spesso indiretto, di sussidi, proprietà, regolamentazione, sorveglianza e quadri giuridici.

A partire dal 1945, la radiodiffusione – e in seguito la televisione – è stata istituita come monopolio di Stato. Nonostante la liberalizzazione dei media radiotelevisivi negli anni ’80 attraverso il rilascio di licenze da parte di un ente regolatore, oggi noto come ARCOM, il sistema radiotelevisivo pubblico francese rimane un potente colosso mediatico: composto da France Télévisions (10 canali televisivi nazionali) e Radio France (8 emittenti nazionali e 44 locali), rappresenta il più grande gruppo mediatico francese, con un budget annuo di 4 miliardi di euro. Un budget nettamente inferiore a quello delle principali reti private. Inoltre, queste ultime sono soggette a uno stretto controllo da parte dell’ARCOM, che monitora meticolosamente le etichette politiche e i tempi di parola degli opinionisti, applicando spesso doppi standard a svantaggio di conservatori e populisti. Durante le elezioni, l’assegnazione del tempo di trasmissione si basa sui risultati passati, favorendo strutturalmente i titolari.

Nel frattempo, la stampa cartacea sopravvive grazie a un’ingente iniezione di denaro statale. Sovvenzioni dirette e indirette, pubblicità statale e spese per le pubbliche relazioni degli enti locali ammontano a oltre 1,8 miliardi di euro all’anno, ovvero più di un terzo dei 6 miliardi di euro di fatturato del settore. L’accreditamento, la concessione dell’accesso a sovvenzioni, agevolazioni fiscali e la distribuzione sono controllati dalla Commissione paritetica per le pubblicazioni e le agenzie di stampa, presieduta da un membro del Consiglio di Stato, la massima corte amministrativa francese, e composta in parti uguali da rappresentanti dello Stato e dell’industria (questi ultimi scelti tra organismi affiliati all’establishment). Ciò alimenta dipendenza e conformismo.

A peggiorare la situazione, l’80-90% dei media mainstream privati è controllato da soli otto miliardari: Bernard Arnault, Xavier Niel, Vincent Bolloré, Rodolphe Saadé, Daniel Kretinsky, Martin Bouygues, la famiglia Dassault e François Pinault. Tra questi, solo Bolloré ha i media come attività principale. Per gli altri, la proprietà dei media è uno strumento di influenza e protezione. Fondamentalmente, le loro vaste fortune sono profondamente intrecciate con lo Stato: dipendono da contratti governativi, licenze operative o acquisizione di asset privatizzati a prezzi scontati. Non è quindi esagerato affermare che, sebbene i media mainstream francesi siano formalmente liberi, rimangono profondamente influenzati da proprietari i cui interessi sono strettamente allineati a quelli dell’establishment politico e, soprattutto, dello Stato stesso.

Inoltre, nel corso degli anni, lo Stato non ha mostrato scrupoli a spingere o oltrepassare i limiti della legge nel controllo della stampa. Mentre la legge del 1881 vieta la censura pre-pubblicazione, le agenzie di intelligence hanno una lunga e documentata storia di ottenimento di prove prima della pubblicazione e di coercizione o corruzione di giornalisti. François Mitterrand ha notoriamente condotto un’operazione illegale di intercettazioni telefoniche (1982-86) che ha preso di mira giornalisti, artisti e politici. Oggi, le capacità di sorveglianza di massa – spesso giustificate dall’esagerazione delle minacce terroristiche – consentono il tracciamento dei metadati delle comunicazioni tra giornalisti, nonostante le sentenze della Corte UE contro la raccolta in massa.

Nel frattempo, negli ultimi anni, il modello della Legge Pleven è stato ampliato con l’introduzione del DSA. Nel luglio 2025, la Ministra Aurore Bergé ha annunciato la creazione di una coalizione di ONG finanziate dallo Stato, specificamente assunte per “combattere l’odio online”. Ciò formalizza la privatizzazione del controllo della libertà di parola, finanziato direttamente dallo Stato per contrastare le opinioni sfavorevoli sotto l’egida della lotta all'”incitamento all’odio”.

Anche la magistratura, formata presso l’élite Scuola Nazionale di Magistratura (ENM), è sempre più politicizzata. I procuratori distrettuali (DA), che avviano i procedimenti giudiziari, sono nominati dal Presidente. Macron ha sistematicamente nominato lealisti con minima esperienza in tribunale ma forti legami politici con posizioni chiave. Questo consente un controllo indiretto su casi delicati. Questo è emerso in modo lampante durante la campagna per le elezioni presidenziali del 2017: nonostante un’incessante campagna di pubbliche relazioni guidata dai media mainstream di proprietà degli oligarchi, Macron era ancora al terzo posto nei sondaggi alla fine del 2016, dietro ai candidati di destra François Fillon e Marine Le Pen.

La sua ascesa è iniziata solo grazie agli sforzi coordinati di alti funzionari e dell’alta magistratura, che hanno portato all’incriminazione di Fillon nel marzo 2017 – la più rapida nella storia giudiziaria francese, a seguito di un’indagine durata solo un mese e mezzo – per appropriazione indebita di fondi pubblici. Questo intervento cruciale ha eliminato dalla corsa il favorito destinato a diventare il prossimo presidente e ha spinto Macron verso la vittoria nei sondaggi, culminando nella sua vittoria su Marine Le Pen al secondo turno. In definitiva, l’elezione di Macron è stata assicurata grazie alle manovre strategiche dei vertici della pubblica amministrazione, dell’alta magistratura e degli oligarchi che avevano tutti sostenuto la sua candidatura. Per dirla senza mezzi termini: è stato un colpo di stato fomentato dall’élite.

Questa intricata rete, che combina leva finanziaria, allineamento oligarchico, controllo normativo, sorveglianza, procedimenti giudiziari privatizzati e una magistratura compiacente, costituisce la solida spina dorsale istituzionale del complesso industriale della censura francese.

Espansione digitale: legiferare sul panopticon online

L’ascesa di Internet ha infranto il tradizionale controllo delle informazioni, scatenando il panico tra le élite europee e culminando nell’adozione da parte dell’UE, nel 2022, del Digital Services Act (DSA), la più ampia regolamentazione di Internet mai implementata in Europa, che obbliga le piattaforme a rimuovere rapidamente i contenuti ritenuti illegali dalle autorità dell’UE, pena sanzioni fino al 6% del loro fatturato annuo globale. Commercializzato come un modo per “rendere Internet più sicuro”, il suo obiettivo è chiaramente quello di controllare segretamente la narrazione online, costringendo le piattaforme a vigilare sulla libertà di parola online secondo definizioni ampie e politicamente intese di “danno” e “disinformazione”.

Il DSA costituisce il fondamento del complesso industriale della censura sostenuto dallo Stato in Europa, ma per molti aspetti la Francia si è spinta oltre, lanciando un’incessante campagna legislativa e regolamentare volta a replicare online i meccanismi di controllo offline. Il fondamento iniziale della censura online francese risiedeva nella Legge per la fiducia nell’economia digitale (LCEN) del 2004. Sebbene la legge rappresentasse ufficialmente il recepimento nell’ordinamento nazionale di una direttiva UE sul commercio elettronico volta principalmente a garantire una concorrenza libera e leale, l’accesso al mercato e la tutela dei consumatori, la Francia si è spinta oltre, aggiungendo severe disposizioni in materia di censura.

Ha istituito il quadro normativo “notice-and-takedown”, garantendo alle piattaforme l’immunità da responsabilità solo se rimuovevano contenuti illegali su richiesta e fornivano i dati degli utenti. Fondamentalmente, le richieste potevano provenire non solo dai tribunali, ma anche dagli enti amministrativi statali. Questo ha creato il modello per la censura amministrativa. La situazione è stata aggravata nel 2009 dal lancio della piattaforma PHAROS, gestita dalle forze dell’ordine, che consente ai cittadini di segnalare contenuti, automatizzando ulteriormente il processo di richiesta di rimozione.

Nel 2012, la Francia era già leader mondiale nelle richieste di censura a Twitter, esigendo misure di “smentita preventiva”. Le difficoltà affrontate da Microsoft e Facebook nello stesso anno evidenziano ulteriormente come lo Stato ottenga indirettamente ciò che vuole. Le incursioni fiscali ai danni delle due aziende per pratiche di fatturazione furono seguite dalla nomina di Laurent Solly, consigliere senior dell’ex presidente Nicolas Sarkozy all’epoca in cui era ministro delle Finanze, da parte di Facebook, come CEO francese, rivelando una tendenza ad assumere personale interno politicamente coinvolto per destreggiarsi tra la burocrazia e garantire la conformità. La minaccia di multe ingenti o di rettifiche fiscali rimane una leva potente.

Il 2016 ha segnato un punto di svolta nella repressione statale della libertà di parola online. Eventi come la Brexit, la vittoria di Trump, la Primavera araba e il movimento dei Gilet Gialli in Francia, organizzati tramite i social media, hanno convinto le élite che i “disturbi dell’informazione” rappresentassero una minaccia esistenziale al loro potere. È emerso così un consenso: le piattaforme digitali dovevano essere regolamentate per frenare l’ascesa del populismo. Ciò ha portato Macron a lanciare un attacco legislativo:

- Legge del 2018 contro la manipolazione delle informazioni: nonostante le leggi esistenti criminalizzassero le notizie false, questa legge imponeva alle piattaforme di implementare strumenti di rilevamento della “disinformazione” e di garantire la trasparenza algoritmica durante le elezioni sotto la supervisione dell’ARCOM. Si trattava di un cavallo di Troia per il controllo narrativo a livello di piattaforma.

- La legge del 2020 contro l’incitamento all’odio su Internet: imponendo scadenze draconiane per la rimozione – dando alle piattaforme un rigoroso lasso di tempo di 24 ore per rimuovere i contenuti ritenuti illegali o incitanti all’odio dalle autorità o dagli utenti – ha di fatto costretto le piattaforme ad adottare misure di prebunking e censura automatizzata. Il mancato rispetto di tale norma poteva comportare una sanzione fino al 4% del fatturato globale della piattaforma, applicata dall’ARCOM. Il Consiglio Costituzionale l’ha bocciata per violazione della libertà di parola, ma Macron ha immediatamente promesso di promuoverne i principi fondamentali attraverso l’UE durante la presidenza francese del 2022.

- La legge del 2021 sul rafforzamento dei principi repubblicani: ha aggiunto livelli complessi che richiedono alle piattaforme di combattere “incitamento all’odio”, “separatismo” e “contenuti anti-repubblicani”. L’onere di conformità stesso agisce come coercizione verso la rimozione eccessiva e l’automazione.

- La Legge del 2024 sulla sicurezza e la regolamentazione dello spazio digitale (SREN): è la principale normativa che affronta i deepfake e le problematiche correlate, imponendo alle piattaforme di rimuovere tempestivamente i contenuti deepfake non consensuali e di affrontare i contenuti che implicano molestie online o condivisione illegale di dati. Fondamentalmente, la legge SREN ha integrato nell’ordinamento francese la Legge sui servizi digitali dell’UE, designando l’ARCOM come Coordinatore dei servizi digitali (DSC) francese, responsabile della supervisione della conformità alla DSA, introducendo al contempo ulteriori disposizioni nazionali per migliorare la “sicurezza digitale” e la regolamentazione.

- Spinta per vietare i social media ai minori di 15 anni: dopo un accoltellamento mortale in una scuola, Macron ha dichiarato che avrebbe fatto pressione affinché l’Unione Europea emanasse una normativa che vietasse i social media ai minori di 15 anni, oppure avrebbe agito da solo. Questa è una tattica appena velata per obbligare tutti gli utenti a identificarsi tramite il sistema di carte d’identità biometriche dell’UE, un modo per tracciare l’attività online di ogni singolo cittadino.

Una menzione speciale va a VIGINUM, l’agenzia di anti-disinformazione lanciata da Macron nel luglio 2021. Il suo mandato ufficiale è quello di individuare la “manipolazione di informazioni” straniere che minacciano gli interessi nazionali attraverso il monitoraggio open source di grandi piattaforme. Tuttavia, le sue azioni e la sua leadership – il tenente colonnello Marc-Antoine Brillant, specialista in controinsurrezione, e Hervé Letoqueux, funzionario giudiziario con esperienza in antiterrorismo e sicurezza informatica – suggeriscono un ruolo più ampio. Ad esempio, è stato ipotizzato che sia stata implicata nella contestata cancellazione del primo turno delle presidenziali rumene del 2024, sostenendo una campagna TikTok non dimostrata e sostenuta dalla Russia per il candidato sovranista Călin Georgescu. I resoconti di VIGINUM spesso mancano di attribuzioni concrete, ma alimentano narrazioni utilizzate per operazioni di informazione nazionali ed estere sotto le mentite spoglie della “sicurezza cognitiva”.

Questa espansione digitale rappresenta uno sforzo sistematico per costruire un panopticon online: delegare la censura alle ONG, eliminare l’anonimato tramite ID digitali e imporre la conformità narrativa attraverso il controllo algoritmico e la costante minaccia di multe salate. L’obiettivo, si potrebbe dire, è un controllo narrativo online a spettro completo, con il pretesto di proteggere i cittadini da minacce interne ed esterne – un’estensione dello stato di sicurezza nazionale al regno digitale.

Stringere il cappio attorno alle aziende tecnologiche e all’opposizione

Nell’ultimo anno, il complesso industriale della censura ha intensificato la sua guerra contro le piattaforme e le figure dell’opposizione, utilizzando tutto il peso della legalità e dell’intimidazione giudiziaria.

Nell’agosto 2024, il fondatore di Telegram, Pavel Durov, è stato arrestato a Parigi, trattenuto per quattro giorni e incriminato per una serie impressionante di capi d’accusa, tra cui: complicità nella criminalità organizzata, traffico di droga, frode e distribuzione di materiale pedopornografico; rifiuto di fornire dati per intercettazioni legali; associazione a delinquere; riciclaggio di denaro; e favoreggiamento del terrorismo. La mossa puzza di ritorsione politica.

Durov si è sempre rifiutato di installare backdoor su Telegram, utilizzato da oltre 1 miliardo di utenti, principalmente non occidentali, in tutto il mondo. Fondamentalmente, Macron, il suo partito e i suoi ministri hanno utilizzato Telegram in modo massiccio (2015-2022) ritenendolo sicuro. La sua architettura client-server (non una vera crittografia end-to-end) implica che Telegram possa potenzialmente contenere anni di comunicazioni sensibili del governo francese. Nella primavera del 2025, Durov avrebbe incontrato Nicolas Lerner, direttore della DGSE, il servizio di intelligence estera francese. Secondo Durov, Lerner lo avrebbe esortato a sopprimere le voci conservatrici su Telegram in seguito al riavvio delle elezioni presidenziali in Romania. Sia il Ministero degli Affari Esteri francese che la DGSE hanno negato le affermazioni di Durov.

Nel frattempo, nel luglio 2025, il procuratore distrettuale di Parigi Laure Beccuau (che stava anche perseguendo Durov) ha avviato un’indagine penale su X e i suoi dirigenti per interferenza con il funzionamento di un sistema informatico, estrazione fraudolenta di dati e interferenza straniera. Si tratta di reati informatici gravi, che prevedono pene fino a dieci anni di carcere e una multa di 300.000 euro secondo il codice penale. Beccuau ha dichiarato che la sua decisione di procedere penalmente si basava su denunce di ricercatori francesi e prove fornite da diverse istituzioni pubbliche, sebbene a oggi queste fonti non siano state rivelate. Appare chiaro che il caso mira a costringere X a conformarsi algoritmicamente alle narrative approvate dallo Stato.

Negli ultimi anni si è assistito anche a un aumento di procedimenti giudiziari e condanne asimmetriche nei confronti di personaggi politici. L’esempio più recente è il caso di Marine Le Pen, che all’inizio di quest’anno è stata dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi UE e condannata a quattro anni di carcere, di cui due sospesi, e a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, una pena che il tribunale di primo grado ha disposto di applicare immediatamente nonostante il ricorso di Le Pen. Ciò vanifica la presunzione di innocenza e consente ai giudici di escludere di fatto i candidati di punta.

Questi casi dimostrano l’evoluzione del complesso industriale della censura: quando la censura e il controllo narrativo vacillano, il sistema impiega gli strumenti più ottusi dell’azione penale e dell’eliminazione giudiziaria contro i suoi più critici, sia umani che aziendali.

L’ultima resistenza di un’élite illegittima?

Il dilagante complesso industriale della censura francese non è un incidente; è il riflesso disperato di un’élite che affronta una crisi esistenziale. Fallimenti su più fronti – la stagnazione economica, la disastrosa politica ucraina che prosciuga miliardi, l’erosione del tenore di vita – hanno infranto la loro legittimità. Il potere democratizzante di Internet ha messo a nudo la disconnessione delle élite e alimentato sfide populiste. Il complesso è lo strumento per ricostruire il controllo: estendere la “sicurezza cognitiva” come imperativo di sicurezza nazionale, regolamentare la piazza pubblica digitale con la stessa severità con cui lo Stato un tempo regolava le onde radiotelevisive.

Tuttavia, le sue fondamenta si stanno incrinando. La fiducia del pubblico è ai minimi storici. La tecnologia si evolve più velocemente della regolamentazione. I cittadini migrano verso spazi criptati. L’élite, intrappolata in un obsoleto dogma globalista e in una mentalità di controllo verticistico da Guerra Fredda, risponde con una coercizione crescente: più leggi, più multe, più procedimenti giudiziari, più ingerenza giudiziaria. La loro arroganza tecnocratica – convinti di essere gli unici a poter discernere la verità e di dover “proteggere” i cittadini dai pensieri sbagliati – alimenta questa svolta autoritaria.

L’esito è incerto. Le burocrazie cercano di autoconservarsi e le élite radicate si aggrappano strenuamente ai propri privilegi. Eppure, il nostro rapporto suggerisce che queste obsolete élite al potere potrebbero alla fine essere sopraffatte dalle stesse forze tecnologiche e sociali che cercano di reprimere. La Francia potrebbe aver costruito la macchina di censura più sofisticata d’Occidente, ma la sua vittoria sulla piazza pubblica digitale è tutt’altro che scontata.

Leggi il rapporto completo qui.