Povertà e prospettive di sviluppo nell’Africa subsahariana in una stimolante conversazione con l’economista Erastus Mtui (QUI LA VERSIONE IN INGLESE)

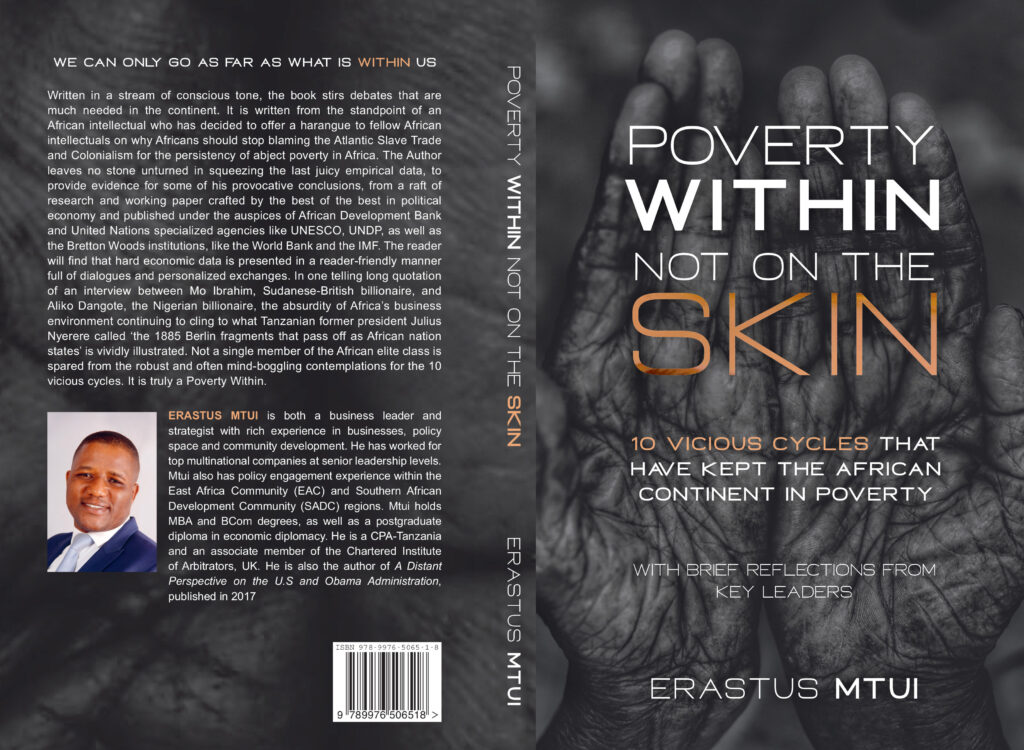

Ho conosciuto Erastus Mtui, economista, leader aziendale e analista politico, circa due anni fa, durante uno dei miei primi soggiorni in Tanzania. Ci incontrammo all’università di Dar es Salaam e mi portò in regalo il suo libro Poverty Within Not on the Skin. 10 Vicious Cycles That Have Kept the African Continent in Poverty (Dar es Salaam, 2021). Confesso che all’inizio, nel pieno dell’entusiasmo per l’Africa, lo sfogliai con un po’ di scetticismo perché mi sembrava riproporre un’analista “sviluppista” dell’Africa che in quel momento rifiutavo in toto. Come al solito quando si tratta di Africa, mi sbagliavo. Per due ragioni: la prima è che il libro, stampato nel 2021, è una miniera di riflessioni e informazioni preziose, spesso poco o nulla note in occidente. La seconda è che la dolorosa e appassionata critica di Erastus viene dall’interno, cioè da chi in Africa subsahariana ci vive e ci lavora, lottando ogni giorno per migliorare il proprio paese e la propria regione. A distanza di due anni ho dovuto ammettere che in molte cose Erastus aveva ragione. Non per questo condivido ogni dettaglio della sua analisi, soprattutto perché, dal mio punto di vista, rimane interna alla cornice del pensiero politico-economico occidentale, suggerendo una “via africana” allo sviluppo capitalistico (significativa, a tale riguardo, è l’ammirazione che Erastus nutre per i successi tecnologici dell’agricoltura israeliana). Sia per queste ragioni sia per le mie specifiche competenze, nell’intervista ho preferito concentrarmi soprattutto su due aspetti che riguardano la mia esperienza quotidiana: la questione generale dell’istruzione e quella culturale della cosiddetta mentalità “autolesionista” – che si trasforma poi in un auto-boicottaggio pratico ed esistenziale.

Erastus, prima di iniziare, potresti parlarci brevemente delle tue attuali attività? A che cosa ti stai dedicando in questo momento?

Sono diventato un funzionario pubblico, lavorando come Ombudsman fiscale per la Tanzania. Si tratta di un ruolo importante che contribuisce a risolvere ricorsi in materia fiscale e che, in ultima analisi, contribuiscono ad aumentare il pagamento volontario delle imposte e a creare un ambiente migliore per gli affari e gli investimenti nel Paese. È un onore per me essere incaricato di questo ruolo.

Devo confessare che dopo tre anni di vita africana ho iniziato a comprendere meglio e

quindi ad apprezzare ancora di più il tuo libro. Ma che cosa in particolare ti ha spinto a scriverlo?

L’Africa ha una realtà unica, accompagnata da molti problemi che richiedono sforzi consapevoli per essere risolti. Tuttavia, molti africani hanno scelto di dare la colpa agli “altri” per i molti problemi e difficoltà che dobbiamo affrontare, incolpando tutti fuorché se stessi. Sebbene comprenda e riconosca che ci siano stati molti fattori esterni che hanno influenzato le attuali realtà del continente, c’è molto di più al nostro interno che contribuisce non solo a creare tali problemi, ma in alcuni casi va oltre, ostacolando la loro risoluzione. Il libro, perciò, intende richiamare il ruolo significativo che noi africani svolgiamo nel determinare e perpetuare molti dei problemi che abbiamo. L’obiettivo è lanciare una sfida a ciascuno di noi, dai leader alle persone comuni, dalle comunità alle nazioni, affinché diventiamo padroni del proprio destino. Questo può accadere solo se si affrontano la maggior parte dei fattori critici al nostro interno.

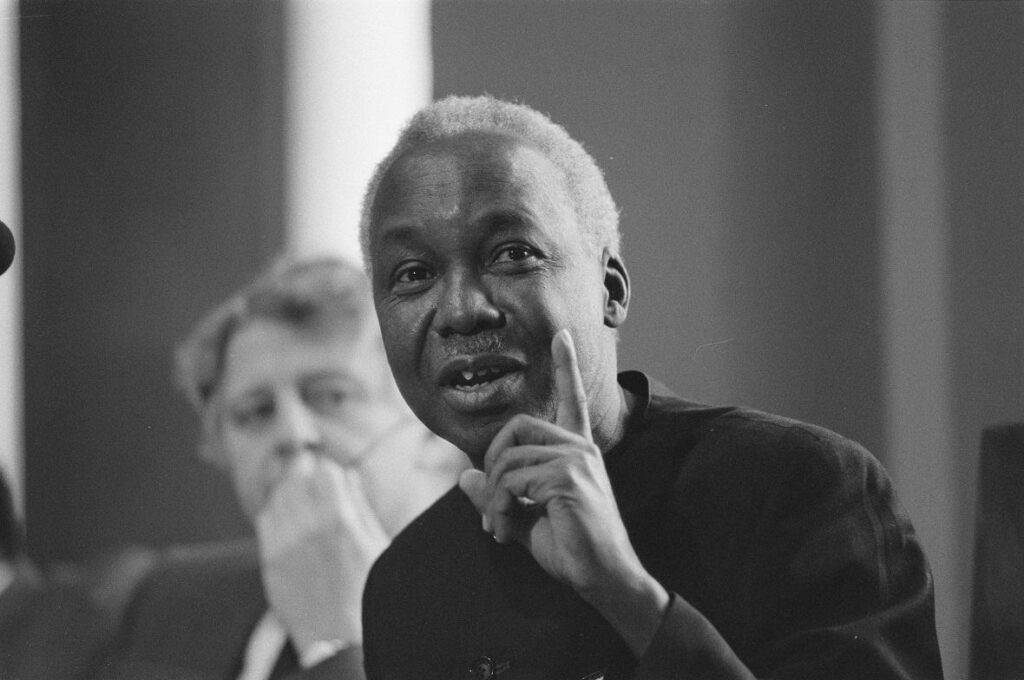

Anche se il tuo libro meriterebbe di essere discusso per intero, per ragioni di spazio vorrei concentrare il nostro dialogo su due aspetti (o “circoli viziosi”, per usare i tuoi termini) che hanno attirato la mia attenzione come studioso e docente: la debolezza dei sistemi educativi (capitolo 2) e le cosiddette “pratiche autolesioniste” (capitolo 5). Riguardo il primo punto, nel tuo libro riporti i dati della Banca Mondiale secondo la quale nel 2019 (e i dati attuali non si discostano molto) la media globale degli iscritti a istituzioni di istruzione terziaria si aggirava intorno al 39%, mentre l’Africa subsahariana è ferma intorno al 9%. Più avanti sottolinei che non si tratta solo di moltiplicare il numero delle università e degli iscritti, ma di puntare piuttosto su tipologie specifiche di istruzione, e fai l’esempio della Cina che ha convertito più di 600 università generaliste in politecnici. Comprendo il valore delle tue proposte, ma ti pongo un quesito che va un po’ più a fondo della questione ed è frutto della mia osservazione di insegnante qui in Tanzania. Se è vero, come tu stesso scrivi, che non può esistere sviluppo economico senza sviluppo educativo e culturale, non ti sembra che il nodo fondamentale sia lavorare sulla valorizzazione del concetto di cultura in sé? Quello che ho notato, e non solo in Africa, ma anche in Europa, è che sempre di più l’istruzione è considerata una merce e non un processo di formazione dell’individuo. Che tipo di sviluppo socio-economico possiamo aspettarci se l’istruzione è slegata dal suo potenziale di sviluppo e – per usare le parole di Nyerere – di “liberazione dell’individuo”?

Fa impressione immergersi nelle statistiche sull’istruzione in Africa. Non sono positive da nessun punto di vista. Ma credo che non ci si debba vergognare di parlare di queste realtà. Al contrario, accettare e dialogare su questi dati è, secondo me, un buon modo per trovare una soluzione a lungo termine. Nel rispondere alla tua domanda, partirei proprio dall’ultima frase…. “liberazione dell’individuo”. La nostra educazione deve liberarci, a partire dall’individuo stesso fino alla comunità e alle nazioni. L’esempio che hai riportato dal libro, dove racconto come la Cina abbia convertito 600 università generaliste in politecnici, è un buon esempio di interrogativo a cui la Cina credo abbia risposto: “La nostra istruzione ci aiuta e funziona per noi?”. Come si legge nel libro, molti Paesi africani hanno preso una direzione opposta, convertendo i politecnici in università. Ci sono diversi aspetti che devono essere migliorati in molti dei nostri sistemi di istruzione. Se l’Africa sub-sahariana ha una media di iscrizioni all’istruzione terziaria del 9%, mentre la media globale è del 39%, è necessaria una trasformazione significativa per recuperare il ritardo – innanzitutto lavorando sui numeri. E la seconda cosa su cui lavorare è la qualità di quel 9%. Dato il contesto delineato nel libro, la qualità del 9% degli iscritti ha bisogno di attenzione e di forti miglioramenti. Il terzo livello al quale porre attenzione è quello da te indicato nell’ultima parte della domanda: come l’istruzione possa servire al meglio questi individui e comunità. È possibile avere quantità e qualità non adatti a raggiungere tale scopo. Negli scenari discussi nel libro, tutti e tre gli elementi necessitano di una trasformazione significativa. Se dovessimo spingere il mondo (facendo tutto il possibile) a cambiare l’Africa, l’investimento nell’istruzione, in termini di struttura, qualità e finalità, sarebbe il pilastro centrale. La Tanzania ha recentemente elaborato una politica educativa innovativa che si concentra sulle competenze, dando impulso ed importanza ai politecnici e apportando altri miglioramenti. Questa è una delle strade da percorrere!

A proposito del tema della libertà e universalità del sistema educativo, in un libro che raccoglie gli scritti sull’educazione, si legge: “il colpo più duro contro l’uguaglianza nell’istruzione e il principio dell’“istruzione per tutti” è stata l’imposizione di tasse scolastiche, cioè la condivisione dei costi, che era una delle condizioni per i prestiti della Banca Mondiale nei primi tempi dell’aggiustamento strutturale”. Si tratta di richieste che vengono reiterate da ogni organismo finanziario internazionale a qualsiasi latitudine (si veda per esempio quello che è successo con la Grecia nel 2010): se vuoi il prestito devi tagliare istruzione e sanità pubbliche. Ma come si possono invocare tali misure in nome dello “sviluppo”? E secondo te, nelle circostanze economico-finanziarie attuali, è possibile per i paesi africani investire nell’istruzione pubblica o le condizioni poste dalle grandi istituzioni finanziarie lo rendono ancora oggi un obiettivo impraticabile?

Direi che si tratta di una situazione con vantaggi e svantaggi! Sebbene sia assolutamente giusto finanziare l’istruzione pubblica – cosa che molti Paesi africani hanno tentato di fare – le dimensioni delle economie, la riscossione delle entrate in contrasto con le necessità di tanti e tanti hanno in qualche modo ostacolato tali iniziative, incidendo sia sulla quantità sia sulla qualità dell’istruzione. Detto questo, di fronte a molteplici esigenze, sono le nostre scelte a renderci liberi. Credo che come africani abbiamo l’opportunità di scegliere di concentrarci sull’istruzione e di dare il meglio di noi stessi per un’emancipazione e uno sviluppo sostenibili. Come scrivo nel libro, non c’è comunità o nazione che si sia sviluppata indipendentemente dai propri livelli di istruzione. E tuttavia non vorrei cadere ancora una volta nella trappola di incolpare i partner dello sviluppo: la responsabilità di decidere è solo nostra.

Una delle caratteristiche più importanti del tuo libro, a mio parere, è l’autocritica impietosa a determinati aspetti della cultura africana. Ti confesso che leggendo il capitolo 5, dove elenchi e discuti le attitudini e i comportamenti “self-defeating”, mi sono ritrovato in pieno nella mia esperienza di questi tre anni: un cronico complesso di inferiorità nei riguardi di tutto ciò che è straniero, la collegata scarsa qualità dei manufatti e della manodopera locale, la mancanza di cooperazione fra gli africani (se non quando un’aperta ostilità), la tendenza a preferire “un uovo oggi che una gallina domani”, la scarsa

responsabilità nei confronti del contesto lavorativo, ecc. Tu affermi che per queste e altre attitudini autolesioniste non è possibile dare la colpa al colonialismo o al Fondo Monetario Internazionale, ma che gli africani devono iniziare a fare i conti con le proprie responsabilità. Il tutto si potrebbe riassumere, forse, con una frase che scrivi verso la fine del capitolo, riferita alle continue difficoltà e delusioni di chi mette a disposizione le proprie risorse: “Non riesco a ricordare un amico che non abbia mai perso denaro e non abbia mai dovuto chiudere un’impresa. Come possiamo coltivare ubuntu in un ambiente del genere?” Il richiamo a ubuntu, un concetto chiave della cultura africana, mi ha colpito, perché spesso in occidente tendiamo da un lato o a disprezzare o a idealizzare l’Africa, e ubuntu appartiene a quest’ultimo aspetto. Come ricordi nelle pagine precedenti, ubuntu (che possiamo sommariamente tradurre come “comunità”) deriva dalla frase “Umuntu ngumuntu ngabantu” nella lingua degli Nguni, degli Xhosa, degli Zulu e degli Ndebele. La frase può essere tradotta come “Una persona è una persona attraverso altre persone”, o anche “Io sono perché noi siamo.” La mia prima domanda riguarda proprio questo aspetto, perché avverto una contraddizione nel tuo discorso: come si concilierebbe l’attitudine alla competitività imprenditoriale, l’iniziativa privata e in breve lo “spirito individualista” che permea il tuo libro, con una filosofia che è ancorata alla cooperazione, alla partecipazione e alla condivisione collettiva? Non è un caso che molti leader socialisti africani, come lo stesso Nelson Mandela, si siano ispirati alla filosofia ubuntu. Non pensi che vi sia un attrito, un potenziale conflitto, fra la cultura borghese europea, capitalista e imperialista, e le culture africane che si riconoscono in ubuntu? Ma poi che cosa sopravvive oggi in Africa e in Tanzania, secondo te, di concetti e pratiche come ubuntu o ujamaa (“fraternità”, la filosofia politica di Julius Nyerere)?

Ci sono molte cose che devono essere affrontate riguardo a questi comportamenti “autolesionisti”. È davvero sorprendente osservare come questi comportamenti e atteggiamenti s’intreccino con gli altri fattori discussi negli altri capitoli. D’altra parte, non credo che ci sia alcun conflitto tra il concetto di Ubuntu e gli atteggiamenti, i comportamenti e i valori proposti indirettamente nel libro. Infatti, se gli atteggiamenti e i comportamenti discussi nel capitolo 5 fossero affrontati o modificati, rafforzerebbero Ubuntu. L’“io sono perché noi siamo” favorirebbe a sua volta più fiducia, più imprese collaborative e più joint venture, non meno. Direi che Ubuntu deve essere apprezzato e coltivato, ma gli atteggiamenti, i comportamenti e le tendenze evidenziati nel Capitolo 5 necessitano urgentemente di attenzione – e di attenzione immediata.

L’ultima riflessione che vorrei condividere con te esce fuori dal tracciato che avevo indicato all’inizio, ma secondo me è necessaria per comprendere le dimensioni della sfida africana. Spostiamoci dunque al settimo capitolo: “Overdependence on Nature”, dove da un lato critichi la tendenza del continente ad autocelebrare le proprie ricchezze naturali (salvo poi non saperle o volerle sfruttare), dall’altro però racconti come l’Africa con il 60% delle terre arabili contribuisca solo per il 4% alla produzione agricola mondiale, pur avendo il 70% della propria forza lavoro concentrata nel settore agricolo. Ancora più sorprendente è che secondo la FAO l’Africa spenda circa 33 miliardi di dollari l’anno per importare quattro prodotti: grano, mais, riso e olio di palma. Il solo Nord Africa importa 15 milioni di tonnellate di mais l’anno per un valore di 3.5 miliardi di dollari: l’equivalente del valore di tutto il tè e il caffè esportati annualmente dal continente. E il paradosso, come scrivi, è che “tra le prime 10 importazioni agricole, non c’è una sola coltura che non sia coltivata in Africa.” Questi numeri sembrano scoraggianti, ma in realtà come scrivi sono anche il riflesso di un’enorme potenzialità: secondo la Banca Africana di Sviluppo l’agricoltura nel prossimo decennio sarà la più grande opportunità economica per il continente, superando le risorse minerarie e probabilmente anche petrolio e il gas. Ora, la risposta che sembri fornire a queste innegabili sfide, da quanto ho capito, sarebbe quella di una maggiore industrializzazione e tecnologizzazione (significativa è la tua ammirazione in questo campo per Israele). Seguo da qualche anno il dibattito sulla cosiddetta “rivoluzione verde” in India, un processo di industrializzazione dell’agricoltura, fortemente sponsorizzato dagli Stati Uniti, che ha finito per produrre più danni che benefici, soprattutto alle piccole e medie comunità locali. Ricorderai forse le proteste degli agricoltori indiani che in piena pandemia sono scesi a milioni in piazza in tutto il paese per protestare contro le riforme proposte da Modi e che in sostanza avrebbero privato la maggioranza dei piccoli proprietari; come ha scritto lo Scientific American: “le [nuove] leggi agricole invadono i poteri normativi dei governi statali e accentuano la già grave asimmetria di potere tra le multinazionali e la maggioranza degli agricoltori indiani, di cui quasi l’86% coltiva meno di due ettari.” Perdona la lunghezza di questa premessa, ma secondo te, è possibile conciliare l’industrializzazione agricola e le necessità di auto-sussistenza dei piccoli e medi contadini che costituiscono il tessuto principale del continente? E siamo sicuri che per la maggior parte del territorio africano l’innovazione tecnologica sia compatibile con la sostenibilità alimentare e ambientale? Alcune ricerche indipendenti sembrerebbero metterci in guardia dalla piattaformizzazione digitale della produzione di cibo.

Vorrei proporre qui un approccio “problem solving”. Nel mondo non sono certo mai mancate le soluzioni alternative. Permettimi dunque di evidenziare quattro punti chiave:

- L’agricoltura africana offre enormi ed inesplorate potenzialità. Nonostante il continente detenga il 60% della terra coltivabile del mondo, contribuisce solo per il 4% alla produzione agricola globale. Questa sproporzione è ingiustificabile.

- I progressi tecnologici e l’applicazione delle migliori pratiche sono essenziali per ottenere i necessari miglioramenti che occorrono in agricoltura.

- La scelta della tecnologia è fondamentale per garantire la sostenibilità ambientale. Con una mentalità orientata alla risoluzione dei problemi, l’Africa ha il potenziale per innovare e migliorare la propria agricoltura, sperando di poter utilizzare alcune delle valide tecnologie già disponibili, a condizione che non tutte le tecnologie disponibili siano dannose.

- L’Africa si trova in una posizione unica per nutrire il mondo con alimenti naturali e coltivati meglio, che potrebbero avere prezzi vantaggiosi, soprattutto se decidesse di produrre in massa utilizzando i propri specifici metodi.

In altre parole, l’Africa rimane l’ultimo grande attore globale che ha di fronte a sé scelte relativamente semplici da compiere. Non credo di aver risposto pienamente alla tua domanda senza menzionare l’importanza cruciale di aggiungere valore ai prodotti agricoli. Prendiamo il caso del cacao del Ghana e della Costa d’Avorio: insieme forniscono il 60% dei semi di cacao del mondo, per un valore di 7,5 miliardi di dollari all’anno. Nel frattempo, il valore del mercato del cioccolato supera i 100 miliardi di dollari l’anno. Quale che sia il parametro di valutazione, è necessario fare qualcosa. Sebbene vi siano certamente delle problematiche da affrontare, il miglioramento dell’agricoltura e della relativa catena del valore è una delle aree più vitali per lo sviluppo dell’Africa.