Per due secoli l’Italia è stata il luogo di formazione delle élites europee: non c’era uomo che potesse definirsi “per bene” se non aveva visitato il Belpaese allo scopo di arricchire la propria comprensione delle realtà politiche, sociali ed economiche del tempo. Il viaggio in Italia era considerato talmente importante che i governanti (a cominciare da Elisabetta I d’Inghilterra) lo istituzionalizzano e lo finanziano. Con il Grand Tour solca le strade italiane “la più numerosa e libera accademia itinerante che la civiltà occidentale abbia mai conosciuto”, aprendo un capitolo importante per capire la nostra storia.

“Un uomo che non sia stato in Italia sarà sempre cosciente della propria inferiorità per non avere visto quello che un uomo dovrebbe vedere“ (Samuel Johnson, 1751).

L’Italia con il numero impressionante di dipinti, affreschi e opere architettoniche, con la ricchezza dei suoi siti archeologici, con le vestigia del più autorevole passato del mondo e il lascito ancora palpitante del Rinascimento così vivo nei monumenti, con le università più antiche del mondo, le biblioteche, le accademie, i teatri, la lirica, la musica, con le sue “cento città”, ma anche con le Alpi, i laghi, la campagna, i vulcani e quel clima luminoso così attraente per i nordici, ha sempre attirato viaggiatori da tutto il mondo. Ma è con il XVII secolo che la visita nel Belpaese diventa una vera e propria “istituzione” facendo dell’Italia meta e mito culturale, paesaggistico, scientifico, politico, religioso, mondano e avventuroso.

La parola “turismo” deriva dal termine “Grand Tour” con cui, a partire dal Seicento, viene indicato il viaggio di formazione in Italia che tutti i giovani aristocratici inglesi tra i 16 e i 22 anni avevano il dovere di compiere. Ben presto “l’irrinunciabile viaggio” diventa di moda in tutta Europa e si estende alle meno blasonate, ma spesso più facoltose famiglie della borghesia che lo utilizzano anche come status symbol per nobilitare le proprie patenti culturali e rivendicare la sempre minore differenza rispetto alla classe aristocratica.

La visita in Italia era considerata talmente importante che Elisabetta I d’Inghilterra la istituzionalizza creando un apposito cursus honorum, una sorta di borsa studio, che prevede di finanziare con 300 sterline annue coloro che ne facevano richiesta per tutti e tre gli anni di viaggio che era la durata media del Grand Tour.

L’iniziativa della Corona inglese viene seguita da tanti altri Stati a cominciare da Luigi XIV, il re Sole, che fonda nel 1666 l’Accademia di Francia a Roma. Il viaggio aveva, infatti, lo scopo di preparare la futura classe dirigente europea e, nei due secoli successivi, il Belpaese è stato la tappa obbligatoria per il percorso formativo della nuova generazione di politici, diplomatici, governanti, dirigenti e proprietari delle aziende di famiglia, la cui istruzione era alla base della legittimità del potere.

In un’epoca in cui lo specialismo non era ancora un’ineludibile necessità e ogni uomo colto (giudice, scienziato o medico che fosse) doveva, prima di tutto, avere una solida educazione umanistica, l’Italia aveva moltissimo da insegnare in ogni campo.

È una potente migrazione di Inglesi, Francesi, Spagnoli e Russi che solca le strade del Belpaese costituendo “la più numerosa e libera accademia itinerante che la civiltà occidentale abbia mai conosciuto”, ha scritto Cesare De Seta, a cui si deve il gigantesco studio su un capitolo così importante della storia d’Europa e d’Italia. (1)

In Italia si arrivava per crescere a livello personale e per sviluppare le proprie facoltà intellettuali iniziando così a costruire il proprio futuro e la propria carriera. E si tornava a casa con bagagli colmi di cultura italiana da investire e riadattare in base alle esigenze della propria patria.

Per i giovani il Grand Tour svolgeva, inoltre, la funzione di rito di passaggio alla maturità: rappresentava, infatti, il primo allontanamento dalla famiglia per partire alla scoperta dell’Altro, lontano nello spazio, con il quale bisognava confrontarsi per comprendere sé stessi e la storia della propria civiltà. O meglio, come aveva scritto il filosofo e politico Michel de Montaigne, per andare a “strofinare il proprio cervello contro quello degli altri”. (2) In un’epoca in cui viaggiare non era affatto abituale, annota:

“Il viaggiare mi sembra un esercizio giovevole. L’anima vi si esercita continuamente, notando cose sconosciute e nuove. E non conosco scuola migliore, come ho detto spesso, per formare alla vita, che presentarle continuamente la diversità di tante altre vite, opinioni e usanze, e farle assaggiare una così continua varietà di forme della nostra natura. Il corpo non vi rimane né ozioso né affaticato, e questo moto moderato lo mette in allenamento”.

E proprio il suo “Giornale del viaggio in Italia” (1580 -1581) è considerato il prodromo dei tanti diari di viaggio che i turisti compileranno in seguito. Montaigne scrive il suo Journal allo stesso modo in cui viaggia: moltiplica le digressioni, torna sui propri passi correggendo a distanza di pagine gli appunti e, una volta raggiunta Lucca, passa dal francese all’italiano per poi tornare al francese appena oltrepassato il Moncenisio come se l’itinerario geografico si facesse anche percorso linguistico. D’altronde l’italiano, insieme al latino, era all’epoca la lingua veicolare d’Europa conosciuta da tutte le persone colte. È un’oscillazione che ritroveremo, sebbene in misura minore, negli scritti di altri viaggiatori come, ad esempio, in quelli di Montesquieu nelle pagine dedicate alla gestione della spesa pubblica di Lucca. E se Stendhal scriverà che “mentre nel 1496 Leonardo faceva il canale che unisce l’Adda e il Ticino, noi eravamo ancora dei barbari, come tutto il nord”, è anche perché all’inizio del Seicento le città più popolose ed estese d’Europa sono Milano, Venezia e Napoli, seconda solo a Parigi.

Proprio il romanziere francese ne “L’Italie en 1818” individua due tipi di viaggiatori in Italia: coloro che si interessano ai costumi (mœurs), ovvero alle “diverse maniere di cercare la felicità di un popolo”, e coloro che vedono soltanto i muri (murs), cioè i monumenti. (3) Sono due tipi che coesistono più che avvicendarsi nel corso dei secoli e, tuttavia, è possibile tracciare uno spartiacque: fino all’illuminismo prevalgono gli esponenti del viaggio scientifico animati dall’interesse antropologico per la popolazione e per gli aspetti politici ed economici del paese; successivamente predominano gli esponenti del viaggio di formazione culturale ed estetica, per i quali la penisola è prevalentemente un museo a cielo aperto, e ciò significa che l’Italia ha perso importanza a livello socio-politico.

Infatti, il primo libro sul Grand Tour viene scritto da un diplomatico che va per signorie e principati italiani. Pur ammirando la facciata della Certosa di Pavia, i parchi di Pratolino e i paesaggi dell’Umbria, Montaigne osserva con insaziabile curiosità costumi e istituzioni politiche considerando l’Italia alla stregua di un libro di storia e di un laboratorio politico. Ad esempio, vuole vedere a tutti i costi Venezia per verificare la tesi dell’amico Étienne de La Boétie (giurista e filosofo) per il quale i Veneziani incarnavano “l’ideale delle libertà politiche”, confermandola: “Aveva ragione”, scrive. Va a trovare nel 1580 Torquato Tasso prigioniero a Ferrara, visita la Biblioteca Vaticana, vede gli scritti di Seneca e Virgilio, raggiunge Urbino per visionare la grande biblioteca di Federico II ma erano andate perse le chiavi…

Anche Montesquieu concepisce il suo iter come un viaggio di studio sul campo con l’intenzione di nutrire le proprie opere di storico e teorico delle istituzioni. Giunge a Venezia da Graz il 14 settembre del 1728 e attraversa l’Italia settentrionale fino a Torino, quindi raggiunge Genova (da dove fa escursioni a Savona, Vado, Spotorno, Noli e Finale), per proseguire alla volta di Livorno e Firenze. Gli appunti italiani di Montesquieu pullulano di meticolose notazioni di sociologia, di diritto costituzionale, di storia politica, oltre che di topografia, geologia e climatologia, perché quel che Montesquieu cerca di catturare è l’Italia nella sua complessa realtà politica, economica, culturale e linguistica. (4)

Per Joseph Addison (politico, scrittore, nonché fondatore del giornalismo letterario in Inghilterra) l’Italia costituiva “il più eccentrico e variegato museo di forme politiche esistente al mondo“ aggiungendo che “non esiste sicuramente altro luogo al mondo in cui un uomo possa viaggiare con maggior piacere e beneficio dell’Italia per la ricchezza degli stimoli presenti”, scrive nel 1745. (5)

Anche se gli Americani parteciperanno propriamente al Grand Tour solo a partire dal 1815, non èun caso che nella primavera del 1787 arrivi in Italia anche il futuro terzo presidente degli Stati Uniti d’America, Thomas Jefferson, imbevuto di cultura latina e sinceramente appassionato dell’Italia grazie anche all’amico Filippo Mazzei. Il suo è un Grand Tour atipico: esclude la visita di Roma e si concentra nella minuziosa esplorazione del territorio compreso fra Torino, Milano e Genova, di cui studia i metodi di produzione del vino e i sistemi di coltivazione del riso. Jefferson approfitta del viaggio per apprendere elementi capaci di giovare allo sviluppo della sua giovane nazione. A Milano resta affascinato dall’architettura dei palazzi signorili e ne fa tesoro in vista del lavoro di abbellimento della sua magione di Monticello in Virginia. (6)

Il termine “Grand Tour” viene coniato nel 1670 dal canonico inglese Richard Lassels, che per primo ha teorizzato la necessità di un viaggio di formazione per i rampolli dell’aristocrazia europea. Nel suo libro “The Voyage of Italy” sosteneva che non solo ogni studente di architettura, di antichità e d’arte non potesse fare a meno di visitarne i monumenti, ma che tutti i “giovani signori” dovessero viaggiare attraverso il Belpaese per potersi fare una vera cultura e arricchire la propria comprensione delle realtà politiche, sociali ed economiche del tempo. (7)

Durante il Tour i ragazzi venivano accompagnati da un mentore esperto per evitare che si perdessero tra le distrazioni. Gli spostamenti avvenivano sempre lungo percorsi ben tracciati da precedenti viaggiatori e non era consigliato fuoriuscirne a causa del brigantaggio. In assenza di una vera e propria rete di alberghi, amici e conoscenti suggerivano le locande in cui dormire oppure si veniva ospitati in case private.

Per gli Inglesi il viaggio cominciava con l’attraversamento della Manica dalle scogliere di Dover e giungeva a Calais in Francia. Prevedeva la visita di Parigi prima di proseguire verso sud, passando da Digione e da Lione per poi superare le Alpi in direzione di Torino o di Milano. Altri preferivano arrivare in nave sbarcando a Livorno o a Civitavecchia.

Si raggiungeva quindi Firenze, Roma e Napoli e poi si risaliva lo stivale sostando a Venezia prima di riprendere la via di casa. Queste erano considerate le “quattro capitali” del Grand Tour a cui si aggiungevano svariate tappe in numerose altre città.

A Firenze ci si fermava per il Rinascimento, per ammirare le collezioni degli Uffizi, per osservare i capolavori del mecenatismo mediceo. Roma caput mundi conquistava per la classicità, ammaliava per il contrasto tra l’antico e il moderno, seduceva per l’idea di una così grande civiltà perduta.

Con un postale si arrivava in due giorni e mezzo a Napoli che emozionava per lo spettacolo della solfatara dei campi flegrei in uno straordinario luogo di antichità greco-romane e stupiva per le eruzioni del Vesuvio, particolarmente numerose tra Sei e Settecento, come quella del 1674 che viene immortalata in centinaia di tele. Una classe speciale di “gran turisti” era, infatti, costituita da scienziati che venivano per rimettere in discussione le vecchie teorie vulcanologiche, un fenomeno così diffuso che l’abate Galiani, uomo di grande ingegno ed ironia, ne fece una satira scrivendo anch’egli l’ennesimo trattato sulla “Spaventosissima descrizione dello spaventoso spavento che ci spaventò tutti con l’eruzione del Vesuvio la sera dell’8 agosto 1779, ma (per grazia di Dio) durò poco”.

Un’ emozione che rimane inalterata nei decenni e colpisce anche Anton Cechov che il 4 aprile 1891 scrive:

“Il Vesuvio nasconde la sua vetta tra le nuvole ed è ben visibile solo la sera. Durante il giorno potrebbe essere nuvoloso. Ci fermiamo sul greto e possiamo vedere tutto: il mare, il Vesuvio, Capri, Sorrento. Nel pomeriggio siamo saliti al monastero di S. Martino; la vista da qui non assomiglia a nulla che abbia io mai visto prima.”

Infine, Venezia che attirava non solo per la bellezza unica dei suoi palazzi galleggianti ma anche perchè era considerata la capitale europea della vita mondana, degli eccessi e delle feste favolose come le affollatissime regate sul Canal Grande documentate dai dipinti del Canaletto.

L’Italia era infatti molto famosa all’estero per le sue feste popolari al punto che le tappe del Grand Tour erano rigorosamente scandite secondo un preciso calendario: occorreva arrivare a Venezia in tempo per il carnevale e lo sposalizio della città con il mare; a Roma per Natale e per il carnevale (reso memorabile da Goethe) con la corsa dei cavalli berberi, il rituale dei moccoletti, la girandola dei fuochi a Castel Sant’Angelo, il gioco della palla col bracciale; a Napoli per il miracolo delle lacrime di San Gennaro (contro cui si scaglierà Montesquieu); a Palermo per la processione di Santa Rosalia.

Al pari dei monumenti, anche il ricchissimo folclore delle nostre feste tradizionali (che per secoli hanno svolto la funzione di cementare i legami comunitari) entusiasmava i turisti disposti anche a modificare il proprio percorso pur di parteciparvi. (8) Sono tanti i dipinti che mostrano l’Italia del tempo: non solo la bella vita legata ai teatri e alla musica ma anche le manifestazioni popolari come, ad esempio, il Palio organizzato a piazza del Campo in occasione della visita a Siena il 3 aprile 1739 dei granduchi di Casa Lorena, Francesco I e Maria Teresa, dipinto da Giuseppe Zocchi. O come la Veduta di Roma con piazza Navona inondata d’acqua e giochi di carrozze di Giovanni Paolo Panini che testimonia la consueta trasformazione della piazza in un “lago” nei fine settimana di agosto per rinfrescare i Romani durante la calura estiva, un’usanza inaugurata il 23 giugno del 1652 da papa Innocenzo X e a cui accorrevano tutti, nobili e popolani: i primi in carrozze addobbate come navi e gondole, i secondi per fare il bagno con l’unico divieto di denudarsi, come proclamato da un editto. La tradizione venne sospesa nel 1676 poichè si temeva che l’acqua potesse causare infezioni ma venne ripristinata dopo 7 anni in onore della visita a Roma della regina di Polonia dopo che il medico del papa aveva escluso ogni rischio se la piazza fosse stata preventivamente pulita e così proseguì fino al 1865.

Le rotte del “Grande Giro” mutano nel corso del tempo: le eccezionali scoperte archeologiche di Ercolano (1738) e di Pompei (1748), così come quelle di Paestum e del dorico, determinano nuove coordinate negli itinerari.

Gli scavi di Pompei generano un tale interesse che, da Londra a Parigi, da Berlino a Madrid, si dibatte per 10 anni solo per capire che era stata trovata una città che si chiamava Pompei mentre le accademie di tutta Europa indicono concorsi per selezionare i migliori disegnatori da mandare in loco a documentare il corso dei lavori. Incuriositi dalle notizie che circolano e dalla divulgazione delle prime incisioni promosse nel 1757 da Carlo III di Borbone (“Le Antichità di Ercolano esposte”), artisti, architetti e cultori arrivano dall’estero e iniziano a disegnare dal vivo appuntando sul proprio taccuino di viaggio schizzi, disegni acquerellati e note scritte, come nel caso del diario di William Gell che confluirà in diverse pubblicazioni, fra cui la celebre “Pompeiana” edita tra il 1817 e il 1832.

Fra i tanti, insieme al figlio Francesco, arriva anche Giovanni Battista Piranesi, il genio universale del disegno, che ai due siti dedicherà splendide acqueforti.

Studiosi e appassionati descrivono i ritrovamenti, inizialmente sporadici e casuali, attraverso numerose lettere come fa, ad esempio, il conte di Caylus (collezionista e archeologo), Goethe e più tardi, a inizio Ottocento, Stendhal.

Sono gli anni in cui lo storico dell’arte tedesco Johann Joachim Winkelmann fa il bibliotecario a Roma a Villa Albani, che gli offre, con le sue magnifiche collezioni, un luogo di studio privilegiato e diventa l'”ateneo del Neoclassicismo”, come ha scritto Salvatore Settis, punto di riferimento fondamentale di artisti e intellettuali internazionali.

Rimasta inizialmente ai margini del Grand Tour per difficoltà logistiche, la Sicilia viene “scoperta” dagli stranieri a partire dagli anni Settanta del Settecento, conoscendo da allora una crescente fama quale apoteosi del paesaggio mediterraneo che rifulge sotto la luce calda del sole meridionale. È stato Goethe, fra i primi turisti ad esplorarla, a rendere famosa questa tappa: “senza la Sicilia non ci si può fare un’idea dell’Italia: qui è la chiave di tutto”, annoterà dopo due settimane di soggiorno a Palermo, ma già in precedenza, prima ancora di essere giunto in Italia, aveva scritto:

“La Sicilia è per me preannuncio dell’Asia e dell’Africa, e il trovarsi in persona nel centro prodigioso cui convergono tanti raggi della storia del mondo non è cosa da poco”, scrive aggiungendo che “senza la Sicilia non ci si può fare un’idea dell’Italia: qui è la chiave di tutto”. (9)

Anche la Toscana cresce (sorprendentemente) in importanza solo nel corso dell’Ottocento grazie alla nuova attenzione tributata ai centri più piccoli sebbene Siena fosse stata da subito fra gli itinerari più battuti dato che era considerata dagli stranieri il luogo dove si parlava “la più bella lingua italiana”, una fama consolidata da tempo come testimoniato dall’esploratore inglese Fynes Moryson che nel 1549 scrive: “poiché in Siena si trovano parecchi inglesi e olandesi che erano miei conoscenti, e poiché sarebbe stato molto più utile al mio scopo poter conversare con italiani, preferii stabilirmi a San Casciano”. La cittadina toscana rientrava, infatti, fra gli “studi” principali del viaggio scientifico insieme a Bologna, famosa per gli studi giuridici e Padova per quelli medici e scientifici in genere.

In ogni caso, intorno alla metà del Settecento, il Grand Tour si “internazionalizza”, come scrive De Seta, e da nord a sud gli itinerari si unificano incardinandosi comunque sempre intorno ai due epicentri costituiti da Roma e Venezia.

I turisti viaggiano e raccontano, scrivono e dipingono, facendo circolare in tutta Europa quell’idea di “Bella Italia” nata prima ancora che nascesse la nostra Nazione e che si incentra su due parametri fondamentali: il paesaggio e l’antico.

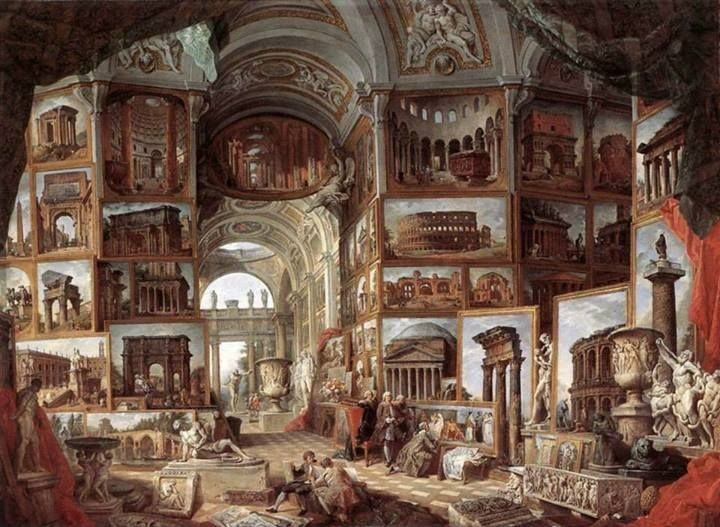

Gli stranieri restano letteralmente estasiati dall’unicità del paesaggio italiano così intrinsecamente intrecciato ai monumenti del passato ma anche impossibile da pensare scindendo il territorio dalla traccia dell’uomo, ossia da una memoria storica che oltrepassa le vestigia antiche di cui era disseminato: ancora prima dei padri costituenti che hanno inserito questo connubio indissolubile nell’articolo 9 della Costituzione, lo avevano ben inteso i viaggiatori stranieri. E, naturalmente, anche gli artisti come Giovanni Paolo Pannini che, ad esempio, in una delle sue più celebri vedute dipinge Roma mostrando una città immersa nel verde, in armonioso equilibrio con la campagna.

Il fenomeno del Grand Tour porta ad una produzione figurativa sterminata incentivata anche dalle innumerevoli richieste dei committenti di immortalare i luoghi più belli del loro viaggio da portare a casa come ricordi tanto da rendere, nel Settecento, celeberrima in tutta Europa la corrente stilistica del Vedutismo (considerata prima un genere minore) e Canaletto ricercatissimo dai collezionisti britannici al punto che il solo console inglese di Venezia, Joseph Smith, gli commissiona decine di dipinti che vengono poi acquistati in blocco da re Giorgio III. E sarà proprio Smith a preparare il lungo soggiorno di Canaletto a Londra, a testimonianza che il Grand Tour è sempre stato un “viaggio di andata e ritorno” fra Italia ed Europa come attesta anche la fortunata carriera di Bernardo Bellotto chiamato in tutte le corti europee per raffigurare l’anima dei luoghi al punto che le sue vedute saranno usate come modello per la ricostruzione di Varsavia dopo la seconda guerra mondiale.

Scelta opposta, invece, per altri due importanti artisti (francesi di nascita ma italianizzati fin dalla prima giovinezza) che hanno contribuito alla fortuna del paesaggio italiano: Nicolas Poussin che, nominato nel 1640 da Luigi XIII “primo pittore del re”, decide dopo appena due anni di ritornare definitivamente nell’amatissima Roma, e Claude Lorraine, giunto a Napoli ancora adolescente e poi trasferitosi nella Capitale, che nella corte di re Sole non volle proprio mai mettere piede per non abbandonare l’Italia.

Anche il fiammingo Gaspar van Wittel era arrivato in Italia come ventenne al seguito del Grand Tour e non se ne andrà più (il figlio sarà il celebre Luigi Vanvitelli) sintetizzando la grande tradizione scientifica del vedutismo olandese con quello mediterraneo. Chiamato a Napoli nel 1699 lavora alla corte del vicerè spagnolo, duca di Medinaceli, Luis Francisco de la Cerda y Aragon che desidera avere delle vedute dei luoghi più amati prima di rientrare a Madrid (rientro che non lo rendeva affatto felice visto che Madrid aveva solo ventimila abitanti mentre Napoli era la seconda città più grande d’Europa).

Un filone particolare del Vedutismo era rappresentato dai “capricci”, vedute di fantasia, simbolo di una temperie culturale che voleva fondere antico e moderno per suscitare, al contempo, sentimenti di stupore e di nostalgia tipici del pittoresco.

Fra i capolavori del genere svettano opere come le due vedute ideali di Roma antica e di Roma moderna di Giovanni Paolo Pannini che allinea una serie di monumenti in realtà molto distanti ma presenti sulla tela per soddisfare la precisa richiesta dei committenti, o come il “Capriccio Palladiano” (1758 circa, Parma, Galleria Nazionale) dove Canaletto raffigura il quartiere di Rialto assieme alla Basilica palladiana di Vicenza con il ponte “ricostruito” però secondo il progetto, mai realizzato, del Palladio (le cui architetture erano, a loro volta, imitate in tutta Europa).

Tantissimi i quadri dedicati ai bagliori del Vesuvio da cui gli stranieri restavano impressionati (come si ricava anche dalle lettere), tema su cui si era specializzato il francese Pierre-Jacques Volaire che in opere come “Eruzione del Vesuvio” del 1777 restituisce il senso del sublime che andavano cercando quei viaggiatori che, in assenza d’ogni comodità e sicurezza, tentavano la scalata alla cima. Con i suoi vulcani, le vette più alte d’Europa, le gole di montagna, i mari in tempesta, le rovine invase dal verde, il paesaggio italiano ispira anche la nascente sensibilità romantica e la ricerca di quel senso del sublime teorizzato da Burke e da Kant.

Nature e architetture, campagne e città, palazzi e rovine, monumenti antichi e moderni, nel corso di due secoli vanno a comporre sulla tela dei quadri l’immagine infinitamente cangiante di un’Italia in cui si riflettono tanto gli stranieri quanto gli abitanti. È infatti possibile leggere sottotraccia non solo il punto di vista dei viaggiatori ma anche quello dei residenti e il Grand Tour assume così la dimensione di momento fondamentale della storia nazionale.

Ovviamente il viaggio non è appannaggio della sola gioventù europea ma interessa tutti e coinvolge, in particolare, un gran numero di artisti, letterati e uomini di cultura che vengono scelti come tutors per accompagnare i ragazzi e che, in tal modo, godono della possibilità di apprendimento e di scambio intellettuale. Tutto ciò si rispecchia nel commercio di quadri, oggetti decorativi, incisioni, acqueforti, carte topografiche, che comincia a circolare tra l’Italia e gli altri paesi. Lo stesso vedutismo contribuirà al fervore del collezionismo ottocentesco e, da questo punto di vista, Roma rappresentava la piazza più importante.

Il fenomeno del Grand Tour porta anche ad una ricca produzione di manifatture di lusso di altissimo livello (vasi di porfido, statuette in bronzo dorato, vaschette di marmo, ecc.) come, ad esempio, il tavolo a mosaico decorato a smalto con vedute di Roma eseguito da Michelangelo Barberi nel 1839 per il futuro zar Alessandro II che, ventenne, compì il suo Tour tra il 1838 e il 1839.

La passione per l’antico suscitata dal Neoclassicismo porta, inoltre, alla nascita di un nuovo gusto collezionistico ben rappresentato da uno dei capolavori di Canova, l’”Amorino alato”, eseguito nel 1795 per il principe russo Nikolaj Jusupov, innamorato di Roma e dell’arte classica (ora al Museo Ermitage di San Pietroburgo). D’altronde statue come il Laoocoonte avevano ispirato alcune delle pagine più celebri di Winckelmann ponendole come modello da celebrare e copiare. Tra i più fedeli ammiratori di Canova vi erano gli inglesi: “Venere e Marte” (1816), fu commissionata dal Re di Inghilterra Giorgio IV. Fu tuttavia nell’Impero Asburgico che Canova vide la sua affermazione internazionale con la realizzazione nel 1798 del monumento funebre di Maria Cristina, moglie del duca Alberto di Sassonia.

Innumerevoli i ritratti che gli stranieri commissionano agli artisti come ricordi del loro viaggio: ne è nata in due secoli una proliferazione di quadri, spesso di alta qualità, che assume anche il valore di preziosa documentazione storica come la raffigurazione del pittore Giulio Carlini della famiglia Tolstoj in visita a Venezia.

Il ritrattista più richiesto nel XVIII secolo a Roma era Pompeo Batoni che inventa un nuovo genere specializzandosi in opere che raffigurano i gentiluomini stranieri in piedi, in compagnia del loro cane, vicino a monumenti antichi. Sono quadri di grande raffinatezza formale che incontrano le aspettative di gusto e le ambizioni di autorappresentazione del rango più elevato dell’aristocrazia.

Il rivale di Batoni era il tedesco Anton Raphael Mengs che ritrae, fra gli altri, Johann Joachim Winckelmann interpretando alla perfezione gli ideali neoclassici d’imperturbabilità e compostezza propugnati dallo studioso. Più poetica la pittrice Angelica Kauffmann che ritrae le nobildonne trasfigurandole in muse in mezzo alla natura.

E poi c’è Pierre Jacques de Gran Cour, un nobile che si dicesse essere più ricco del re di Francia, che si fa ironicamente ritrarre da Francois Vincent in camicia da notte con alcune opere della sua straordinaria collezione come un’ara romana su cui è poggiata una statua egizia della seconda dinastia. In ogni caso, il paesaggio e i monumenti italiani fanno da sfondo a questi ritratti che vengono usati come “status symbol” da esibire in patria perchè non potevi essere considerato un uomo di cultura se non avevi partecipato al mitico viaggio. Numerose anche le raffigurazioni degli artisti come quella di Goethe che viene ritratto dall’amico Tischbein con il cappello circolare a simbolo della corona d’alloro della poesia davanti alla campagna romana da cui si staglia la tomba di Cecilia Metella, le arcate di un acquedotto e il Monte Cavo.

Naturalmente, non vengono raffigurati solo gli aristocratici e i benestanti, anzi, molti artisti e letterati sottolineano lo stridore tra i fasti del passato e le misere condizioni in cui molti italiani versavano nel presente, come nei lavori del più importante ritrattista austriaco Ferdinand Georg Waldmüller che cattura, insieme all’incanto della natura mediterranea, anche la bellezza del popolo siciliano che conservava un ritmo di vita e una religiosità semplice.

Impossibile citare anche solo sinteticamente gli innumerevoli viaggiatori illustri che, per due secoli, hanno intrapreso il Grand Tour e tutte le opere d’arte e di letteratura da esso ispirate. Fra i tanti viandanti con la penna quelli che hanno lasciato la maggiore testimonianza del loro cammino sono stati Stendhal, Johann Wolfgang von Goethe e George Gordon Byron che sceglieranno itinerari molto differenti ma per i quali il passaggio in Italia ha rappresentato il punto più alto, e necessario, per esplorare il mondo.

Le guerre napoleoniche metteranno a ferro e fuoco l’Europa rendendo difficoltoso spostarsi e quando il viaggio riprenderà caratteristiche e fruitori saranno profondamente mutati. Arrivano. infatti, le ferrovie e i primi tour organizzati da Thomas Cook nella seconda metà dell’Ottocento che segnano l’inizio dell’industrializzazione del turismo. Dai piedi alle rotaie, cambia la mentalità: le distanze vengono bruciate dalla velocità e i territori non si attraversano più, si sorvolano. La scoperta dell’Altro diventa sempre meno personale e sempre più standarizzata e programmata da una guida che insegue i nuovi ritmi accelerati della modernizzazione. E poi arriveranno le automobili, le autostrade e gli aerei e dal Grand Tour si passerà ai viaggi di massa, volgarizzati e commercializzati dai tour operator di mezzo mondo e il viaggio contemporaneo perderà tutto il fascino dell’avventura intellettuale diventando puro svago, semplice vacanza.

Finisce così la tradizione del Grand Tour, il grande viaggio che per oltre due secoli ha portato in Italia un gran numero di stranieri spinti dalla voglia di conoscere e di essere educati al Bello come lo intendevano i Greci, ossia in senso estetico ed etico al contempo. Se prima il viaggio era privilegio di pochi, ora possono viaggiare più o meno tutti, magari ritornando a quel modo di attraversare l’Italia che avevano Goethe, Stendhal, Montaigne, rimettendosi sulle loro tracce con il medesimo passo lento e lo stesso sguardo. E magari riappropriandosi anche di quell’amore e di quella smisurata ammirazione che tutti costoro nutrivano per il nostro Paese. Sembra, infatti, che tutti amino l’Italia tranne gli Italiani.

Il viaggio continua…segui la trilogia del viandante: “Viaggio in Italia sulle orme dei grandi scrittori“; “Turismo di massa o delle false partenze”.

NOTE

- Cesare de Seta, “L’Italia nello specchio del Grand Tour”, 2014. Sappiamo che i turisti arrivavano da tutti i paesi d’Europa ma i loro documenti, lettere e diari di viaggio non sono stati rinvenuti (probabilmente perchè non conservati a causa della lingua) in misura significativa come quella dei viaggiatori Inglesi, Francesi, Spagnoli e Russi.

- Michel de Montaigne, “Journal du Voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse et l’Allemagne, en 1580 et 1581”, viene pubblicato due secoli dopo, nel 1774.

- Stendhal, “L’Italia nel 1818”, 1818

- Montesquieu, “Viaggio in Italia”, 2008

- Richard Lassels ,”The Voyage of Italy”, 1670

- Joseph Addison, “Letter from Italy”, 1701 e “Remarks on Several Parts of Italy”, 1705

- Thomas Jefferson, “Viaggio nel sud della Francia e nel nord d’Italia”, 1787

- Per un approfondimento di questi temi, si vedano i testi dell’antropologo Ernesto de Martino

- Johann Wolfgang von Goethe, “Viaggio in Italia”, pubblicato in due volumi nel 1816 e nel 1817

- Salvatore Settis, La tutela del paesaggio italiano, lectio magistralis

Grazie Sonia per questo racconto meraviglioso!

Germano.